結婚祝いとして「5000円」をいただいたとき、「お返しいくらが適切なのか?」「そもそもお返しは不要なのでは?」と悩む方は多いものです。親しい友人や家族との関係であれば、つい「気にしなくていいかも」と考えてしまいがちですが、実際には結婚祝いに対するお返しには一定のマナーがあります。

この記事では、「結婚祝い 5000円 お返しいくら 不要」と検索した方が知りたい情報を、具体的かつわかりやすく解説します。相場の考え方はもちろん、お返しが不要とされるケース、そして相手に喜ばれるものの選び方までを網羅。誰に対しても失礼のない内祝いを贈るために、ぜひ参考にしてください。

- 結婚祝い5000円に対する内祝いの金額相場がわかる

- お返しが不要とされるケースと注意点が理解できる

- 相手に喜ばれる内祝いの品の選び方がわかる

- 地元のギフトを活用したスマートなお返し方法が学べる

結婚祝い5000円のお返しはいくら?不要なの?

- 5000円内祝い:お返しいくらが目安?

- 結婚祝い5000円のお返し不要は本当?

- 5000円でお返し:おしゃれなギフト例

- 結婚祝いのお返しで喜ばれるものとは

- 地元のギフトが選ばれる理由

5000円内祝い:お返しいくらが目安?

内祝いの金額は、もらったお祝いの金額に対して「3分の1から半額程度」が一般的な目安とされています。つまり、5000円の結婚祝いを受け取った場合、内祝いとしてはおおよそ1700円から2500円前後の品物を贈るのが適切とされています。

この基準は、日本の贈答文化において「贈りすぎても、贈らなさすぎても失礼になる」という独特のマナー意識から生まれています。内祝いは感謝の気持ちを形にするものであると同時に、相手に気を遣わせない程度の価格帯であることも重要視されているのです。

例えば、5000円の現金をいただいた場合、2000円前後の内祝いとして焼き菓子の詰め合わせやタオルセットなどを選ぶ人が多く見られます。こうした品物は実用性が高く、受け取る側にとっても気軽で喜ばれやすい傾向にあります。

ただし、あまりにも高価な品物を返してしまうと、相手に「気を遣わせてしまったかも」と思わせてしまう可能性があるため注意が必要です。逆に、あまりにも安すぎると「雑に扱われた」と誤解されかねません。

このように、5000円のお祝いに対しては、常識的なバランスを意識した内祝いの金額を設定することが大切です。もし金額の判断に迷う場合は、2000円前後をひとつの基準とし、贈る相手との関係性に合わせて調整するとよいでしょう。

こちらの記事もオススメです(^^)/

結婚祝い5000円のお返し不要は本当?

「5000円程度のお祝いならお返しはいらない」という考え方を耳にすることがありますが、必ずしもそれが正しいとは限りません。一般的なマナーとしては、どんな金額であってもお祝いをいただいた以上、感謝の気持ちを形で返すのが望ましいとされています。

お返しが不要とされるケースは、親しい友人や家族との間で事前に「お返しはいらないからね」と言われたような場合に限られます。たとえそのような言葉があったとしても、実際には簡単なお礼の品や手紙を添えて気持ちを示すのが無難です。

そもそも内祝いとは「身内の喜びごとを共有する」という意味から始まった文化です。ですから、「返さないことが失礼」とまでは言いませんが、相手が祝ってくれた事実に対して、何らかのかたちで感謝を表すのが人間関係を円滑にする基本でもあります。

例えば、いただいた5000円のお祝いに対して、1500円~2000円程度の紅茶セットや洋菓子をお返しするのはよくある選択です。このくらいの価格帯であれば、相手に負担をかけず、かつ感謝の気持ちもしっかり伝えることができます。

いずれにしても、「お返しが不要」と聞いてもそのまま鵜呑みにせず、相手との関係性や状況を考えた上で判断することが大切です。気になるようであれば、簡単な贈り物に「ほんの気持ちですが」という言葉を添えることで、程よく礼儀を守ることができるでしょう。

5000円でお返し:おしゃれなギフト例

5000円の予算があると、内祝いとしてはかなり幅広い選択肢が生まれます。その中でも「おしゃれ」で「気の利いた」贈り物を選ぶことが、相手に喜ばれるポイントとなります。

例えば、今治タオルやオーガニック素材のスキンケアセットなど、上質でありながら日常的に使いやすいものは定番の人気です。これらはブランド性もあり、贈り物としての体裁を保ちつつ、相手の生活に自然に溶け込みやすいというメリットがあります。

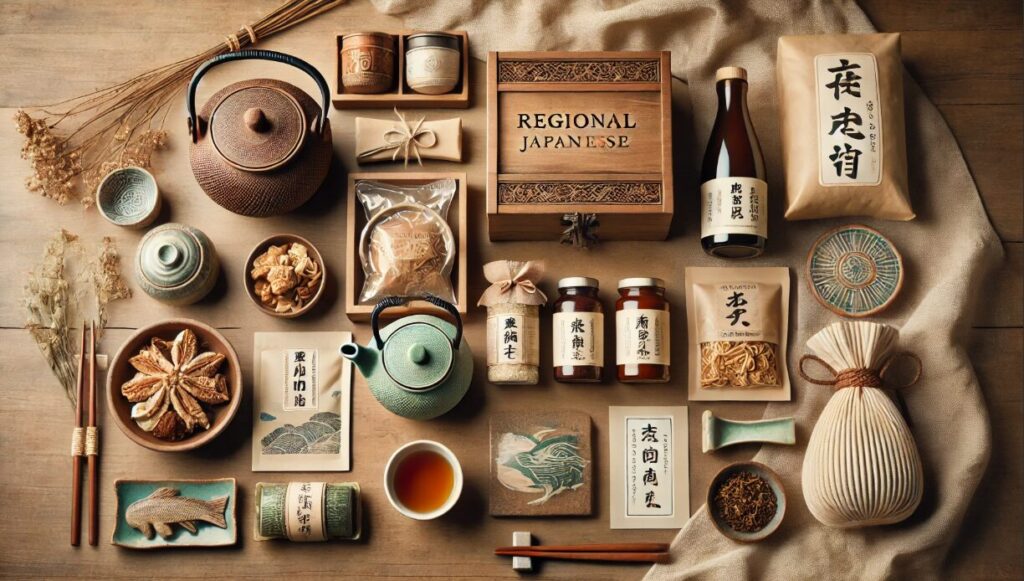

もう少し遊び心を加えたい場合は、紅茶と焼き菓子のセットや、香りを楽しむアロマキャンドルなども候補に入ります。特に「地元のギフト」のように、地域の特産品をカタログギフト形式で贈るサービスは、おしゃれさと実用性を兼ね備えており、他と差別化を図りたい人にもおすすめです。

ただし、5000円という金額はやや高めの部類に入るため、相手に「かえって気を遣わせた」と思わせないよう、関係性をよく考慮する必要があります。職場の同僚や目上の人への内祝いとしては問題ありませんが、カジュアルな関係であれば少し控えめにするのも一つの手です。

このように、5000円で贈る内祝いは選択肢が豊富だからこそ、相手のライフスタイルや好みに合わせた“センスの良さ”が問われます。無難な選択肢にするか、個性を出すかはシーンに応じて決めましょう。

結婚祝いのお返しで喜ばれるものとは

結婚祝いのお返しには「何を贈れば失礼がないか」と悩む人が多いですが、実際に喜ばれるものにはいくつかの共通点があります。それは、実用性が高く、かつ相手の負担にならない“もらって困らない品”であることです。

まず挙げられるのが、食品や飲料などの「消えもの」と呼ばれるギフトです。焼き菓子の詰め合わせ、高級なお茶やコーヒー、調味料セットなどは定番で、幅広い世代に受け入れられやすいのが特徴です。こうしたギフトは食べ終われば物が残らないため、保管場所に困ることもなく、気軽に受け取ってもらえます。

また、タオルや石けんなどの日用品も人気です。特に今治タオルなど品質に定評のあるブランド品を選ぶと、贈り物としての価値も高まり、特別感を演出できます。実用品は使い道がはっきりしているため、贈る側も選びやすく、受け取る側も「使えるものをありがとう」と感じやすいのです。

一方で、贈ってしまいがちな“名入りグッズ”や“インテリア雑貨”などは注意が必要です。個人の好みに大きく左右される上、相手が使い道に困ってしまうことがあります。特に目上の方や職場関係者に対しては、あくまでも無難で洗練された品物を選ぶのが基本です。

さらに、最近ではカタログギフトの人気も高まっています。選ぶ楽しさを提供できるため、相手の趣味がわからない場合でも失敗しにくい点がメリットです。ただし、カジュアルな関係の相手に贈るには、やや事務的に感じられることもあるため、送り状にメッセージを添えるなどして、温かみを補う工夫もあると良いでしょう。

このように、結婚祝いのお返しでは「実用的・気軽・高品質」がポイントとなります。品物のセンスだけでなく、送り方や気配りも含めて選ぶことで、より印象に残る内祝いとなるでしょう。

地元のギフトが選ばれる理由

「地元のギフト」は近年、内祝いの新しい選択肢として注目を集めています。多くの人がこのギフトを選ぶ背景には、“贈る側らしさ”を表現できる点と、“選ばれる安心感”の両立があるからです。

地元のギフトとは、贈る人の出身地やゆかりのある地域の特産品を集めたカタログ形式のギフトです。相手はその中から自分の好きなものを自由に選べるため、好みに合わないものを押しつけてしまう心配がありません。これは、贈る側にとっても受け取る側にとってもストレスの少ない贈り方と言えます。

一方で、地元のギフトのもう一つの魅力は「ストーリー性」にあります。商品の一つひとつに生産者のこだわりや歴史が紹介されており、単なる物ではなく“想い”が込められた贈り物になります。これにより、受け取った人が「なぜこれを選んでくれたのか」と背景に共感しやすくなるのです。

例えば、東北地方出身の夫婦が「ふたりのじもと」というサービスを使って、東北と関西の産品を組み合わせたカタログギフトを贈ったという事例があります。このように、地元の味や文化をシェアすることで、「あたたかい気持ちを分かち合う」という本来の内祝いの意味合いを強く伝えることができます。

もちろん、万人に通じる贈り物ではない点には注意も必要です。地元の特産品に馴染みのない相手にとっては、選択肢がややマニアックに感じられることもあるでしょう。そのため、地域やジャンルが偏りすぎない構成のカタログを選ぶなど、内容に配慮することも大切です。

総じて、「地元のギフト」は気持ちと個性を兼ね備えた新しい内祝いスタイルです。品物に加えて、贈る人自身のルーツや想いを届けたいときに、最適な選択肢となるでしょう。

結婚祝い5000円のお返しいくら?不要の判断基準

- 結婚祝い1万円:お返しいくらが相場?

- 結婚祝いのお返し:金額3万円以上の場合

- 結婚祝いお返し親戚10万円のケース

- 式を挙げない:ご祝儀お返しのマナー

- 地元のギフトなら相場に合わせやすい

- お返し不要でも感謝は伝えるのが礼儀

結婚祝い1万円:お返しいくらが相場?

結婚祝いとして1万円をいただいた場合、内祝いの金額は3,000円から5,000円程度が一般的とされています。これは「半返し」または「3分の1返し」という日本の慣習に基づいた目安であり、どちらを選んでもマナー違反にはなりません。

この金額帯になると、内祝いの品にもある程度の品格が求められます。特に目上の方や職場の上司からの結婚祝いであれば、きちんとした体裁の整ったギフトを選ぶことが大切です。たとえば、今治タオルのセットや有名ブランドのコーヒー詰め合わせ、または少し高級感のあるスイーツセットなどは、贈り物としての体裁が良く、幅広い年代の方に喜ばれます。

一方、親しい友人やカジュアルな関係の方であれば、見た目に華やかで実用性のあるキッチングッズやおしゃれなペアマグなども選択肢に入ります。あくまでも「相手が受け取りやすく、かつ気を遣わせない」ことがポイントです。

ただし、1万円という額は相手の気持ちも大きいと考えられるため、あまりにも安価な内祝いでは失礼にあたる可能性もあります。贈る品の価格だけでなく、丁寧なお礼状やメッセージを添えることで、感謝の気持ちをより明確に伝えることができます。

こうした細やかな気配りを意識することで、たとえ形式的なお返しであっても、相手に温かさが伝わるものになるでしょう。

結婚祝いのお返し:金額3万円以上の場合

結婚祝いとして3万円以上の高額な金品をいただいた場合、内祝いの考え方にはより慎重な配慮が必要です。この金額帯になると、相手が親族や職場の上司、恩師など、特別な関係にある方であることが多いため、一般的な「半返し」の考え方をそのまま適用するのはかえって失礼になることもあります。

高額なお祝いに対しては、「3分の1程度」までにおさえるのがバランスのよい対応とされています。例えば、3万円をいただいた場合は、1万円前後の内祝いが相応です。それ以上の金額を返すと、相手に負担を感じさせてしまったり、「気を遣わせてしまった」と思われたりすることがあります。

このようなケースで選ばれるギフトには、カタログギフトが非常に人気です。受け取った側が自分の好みに合わせて選べる点で無難ですし、高品質なカタログであれば失礼にあたることもありません。その他には、ブランドの食器セットや日常で使いやすい高級タオルなども安心して選べる品です。

また、3万円以上のお祝いをいただく背景には「これからの生活を応援したい」「幸せになってほしい」といった気持ちが込められていることもあります。そのため、物理的なお返しだけでなく、直接の訪問や電話、お礼状で丁寧に気持ちを伝えることが、より重要となります。

高額であればあるほど、内祝いの「金額」よりも「配慮」と「感謝」の伝え方が問われる場面です。内祝いを通して人間関係をより良いものにするためにも、金額のバランスだけでなく、贈る相手への心遣いを大切にしましょう。

結婚祝いお返し親戚10万円のケース

親戚から結婚祝いとして10万円という高額なお祝いをいただいた場合、多くの人が「どれくらい返せば失礼がないのか」と戸惑うものです。このようなケースでは、単純に金額に対しての「半返し」を考える必要はありません。むしろ、5万円もの高額な内祝いを返してしまうと、かえって失礼になることもあります。

目安としては、1/3程度、つまり3万円前後におさえるのが無難です。ただし、これはあくまで参考値であり、相手の意図や関係性を読み取ることも大切です。親戚からの高額なお祝いには、「新しい門出を支援したい」「困らないように多めに包んだ」といった気持ちが含まれていることが多く、その場合、控えめなお返しと丁寧なお礼の言葉の方が好印象を与えます。

また、親戚の場合は「家と家の関係性」が背景にあることもあるため、金額だけにとらわれず、相手の好みや年齢に応じた品物を選ぶことが大切です。カタログギフトや上質な食品ギフト、高級日用品などが選ばれやすい傾向にあります。

さらに、内祝いに加えて新婚旅行のお土産を渡したり、年末年始の挨拶の際に改めてお礼を述べるなど、物理的なお返しとは別に「感謝を形にして伝える」ことも大きなポイントです。こうした行動は、親戚関係を円満に保ち、今後の付き合いにも良い影響を与えるでしょう。

金額の大小にとらわれすぎず、相手の思いや立場を尊重しつつ、誠実な態度でお返しをすることが、内祝いにおける最も大切なマナーといえます。

式を挙げない:ご祝儀お返しのマナー

結婚式を挙げない場合でも、ご祝儀をいただいたら何らかの形でお返しをするのがマナーです。「式を挙げていないから内祝いは不要」と考える方もいますが、それは誤解です。結婚式の有無にかかわらず、お祝いを受け取ったことには変わりないため、感謝の気持ちを表す行動は必要です。

このような状況での内祝いは、基本的にはご祝儀の3分の1〜半額を目安にするのが一般的です。たとえば、1万円をいただいた場合は、3000〜5000円程度の品物を用意するとちょうどよいバランスになります。ただし、金額にかかわらず、お返しのタイミングや丁寧な挨拶も重要なポイントです。

品物を選ぶ際は、結婚式をしていないことから「引き出物」のような格式ばったものよりも、気軽に贈れる食品や日用品、カタログギフトなどが好まれます。相手との関係性によっては、ややカジュアルな印象の贈り物でも問題ありません。

また、手渡しが難しい場合には、配送に加えてお礼状やメッセージカードを添えると、相手に丁寧な印象を与えることができます。文章の中で結婚式は挙げなかったことをさりげなく触れつつ、いただいた祝福への感謝を明確に伝えることが大切です。

このように、結婚式を挙げない場合でも、ご祝儀に対して適切な内祝いをすることで、相手との信頼関係をより深めることができます。感謝の気持ちは形にして伝えることが、お祝いをくださった方への最大の礼儀です。

地元のギフトなら相場に合わせやすい

内祝いのギフトを選ぶ際、「相場感がわからない」「個性を出したいけれど、奇抜すぎるのは避けたい」と悩む方も多いのではないでしょうか。そんなときに活用しやすいのが、「地元のギフト」です。このサービスは、各地域の特産品をカタログ形式で贈ることができ、相手が好みに応じて商品を選べる仕組みになっています。

地元のギフトは、価格帯が複数用意されており、3000円台から1万円以上まで幅広く展開されているため、内祝いの相場に応じて無理なく選ぶことができます。たとえば、5000円のお祝いをもらった場合には、1500~2500円相当のカタログを選び、相手に自然に感謝を伝えることができます。

さらに、このギフトの魅力は「贈り手の人柄や出身地が伝わる」点にもあります。自分やパートナーの地元をテーマにしたカタログを選ぶことで、単なるモノではなく“ストーリー”のある贈り物として印象に残ります。また、地域の生産者が大切に育てた食品や工芸品を贈ることで、品質面でも安心感があります。

一方で注意したいのは、あまりにも地域色が強すぎると、受け取る相手が馴染みのない商品に戸惑う可能性もあることです。この点については、内容のバランスを確認した上で、幅広い選択肢があるタイプのカタログを選ぶのが安心です。

地元のギフトは、内祝いをスマートにこなしつつ、自分らしさも表現できる便利な選択肢です。相場に合わせたギフト選びが難しいと感じたときには、ぜひ活用してみてください。

お返し不要でも感謝は伝えるのが礼儀

「お返しはいらないよ」と言われたとしても、何もせずに済ませてしまうのは避けたほうがよいでしょう。たとえ形式的なお返しが不要とされても、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが、社会人としての基本的なマナーです。

まず最も重要なのは、すぐにお礼の連絡をすることです。電話や手紙、メッセージカードなど手段は問いませんが、できれば一言ではなく丁寧に感謝の気持ちを綴ることを意識しましょう。特に目上の方には、メールよりも手書きの手紙や電話のほうが好印象です。

その上で、形式ばらない「ちょっとした贈り物」を添えるのもおすすめです。たとえば、新婚旅行のお土産や、手作りのお菓子、地元で評判のちいさな名産品などは、「お返し」というより「気持ちの表現」として自然に受け取ってもらえます。重くならない範囲で、心のこもった品を選ぶと良いでしょう。

ただし、高価すぎるものを選ぶと、かえって相手に気を遣わせてしまうこともあります。そのため、価格は1000〜2000円程度におさえておくと、相手も気軽に受け取ることができます。

このように、たとえ「お返し不要」と言われたとしても、その言葉を真に受けすぎず、ちょっとした気遣いを示すことで、相手との信頼関係をより深めることができます。礼儀を大切にしつつ、感謝をスマートに伝える姿勢は、どんな関係性にも良い影響を与えるはずです。

結婚祝い 5000円 お返しいくら 不要と感じたときの正しい判断と対処法

- 結婚祝い5000円の内祝いは1700〜2500円が目安

- 半返しか3分の1返しが基本的な相場

- 相手との関係性によって金額調整も可能

- お返し不要と言われた場合も配慮は必要

- 感謝の気持ちは言葉や小さな品で表現する

- 現金5000円のお祝いには焼き菓子やタオルが人気

- おしゃれな内祝いなら今治タオルや紅茶セットがおすすめ

- 相場を大きく上回る返礼は相手に気を遣わせる

- あまりに安すぎると失礼に感じられる恐れがある

- 返さない選択をするなら丁寧なメッセージを添える

- 地元のギフトは相場に合いやすく、印象も良い

- カタログ形式のギフトは好みを選ばず無難

- 式を挙げない場合もご祝儀への内祝いは必要

- 贈り物は消耗品や実用品を選ぶと喜ばれやすい

- 相場を意識しつつも、気持ちが伝わる贈り方が大切

コメント