「カタログギフト 元がとれるもの 5000円」と検索しているあなたは、きっと「限られた予算の中でもお得な選択をしたい」と考えているのではないでしょうか。カタログギフトは、贈る側・受け取る側のどちらにとっても選びやすく、人気の高いギフト形態です。しかし一方で、「本当に元がとれるものがあるのか」「自分に合う商品をどう見つければいいのか」と迷うことも少なくありません。

この記事では、5000円のカタログギフトの中でも元がとれるものを見極めるための視点やコツを丁寧に紹介します。人気ランキングに掲載されている商品を参考にする方法から、コスパを重視するなら見逃せない原価高いものの見つけ方まで、実用的な情報をわかりやすくまとめています。

ギフト選びに失敗したくない方や、自分にとって本当に価値ある一品を探している方は、ぜひ最後まで読んでみてください。選び方を工夫すれば、5000円のカタログギフトでも十分に満足できる「得な買い物」が可能になります。

- 5000円のカタログギフトで元がとれる商品の選び方

- ランキングや原価の視点からお得な商品を見極める方法

- 欲しいものがない場合の実用的な対処法

- 商品ジャンルごとのねらい目や選び方のコツ

5000円カタログギフトで元がとれるもの選び方

- ランキングで選ぶお得な商品とは

- 原価高いものはどれが狙い目?

- 欲しいものがない時の対処法

- 3000円で元がとれるものは?

- カタログギフトで一番お得な商品とは

ランキングで選ぶお得な商品とは

カタログギフトを最大限に活用するには、人気ランキングを参考にすることが有効です。というのも、多くの人が「もらって良かった」と感じている商品には、価格以上の価値や満足度が備わっていることが多いためです。

例えば、5000円程度のカタログギフトで上位にランクインしている商品には、有名ブランドのキッチン用品や、産地直送のグルメ商品などがあります。これらは通常の市場価格よりも高品質であるにもかかわらず、流通経路や掲載契約の都合で「お得感」が際立つことが少なくありません。

また、ランキング上位の傾向として、「消耗品ではない実用品」が選ばれやすい点も注目すべきポイントです。調理器具やタオルセット、収納グッズといった商品は、一度手にすれば長く使えるため、コストパフォーマンスが高いと感じられやすい傾向にあります。

ただし、人気が高いからといって、すべての人にとって「お得」と感じられるとは限りません。自分のライフスタイルや必要性に合った商品かどうかをよく見極める必要があります。ランキングはあくまで参考情報として活用し、自分の価値観に沿った選び方を意識しましょう。

原価高いものはどれが狙い目?

カタログギフトにおいて「原価が高い商品」を狙うことは、元をとる一つの戦略といえます。なぜなら、同じ5000円相当のギフトでも、原価率が高い商品ほど、実際の製造コストや素材価値が充実しているからです。

原価率が高い商品としては、まず地域限定の食品や加工品が挙げられます。例えば、産地直送の干物セットや、契約農家による有機野菜の詰め合わせなどは、生産者との直取引によって流通コストを抑えながらも、素材そのものの価値が反映されています。

また、カタログ内であまり目立たないカテゴリに原価高めの商品が潜んでいることもあります。例えば、手作り工芸品や、メンテナンス不要の園芸用品などは、職人の手仕事による付加価値が高く、一般市場での販売価格と比較してもお得に感じられることが多いです。

一方で、ブランド料が高い商品や、見た目だけで高級感を演出しているアイテムは、原価率が低くなる傾向にあります。ネームバリューだけで選ぶと、実際の素材価値とはかけ離れてしまうこともあるため注意が必要です。

このように、原価が高い商品を見極めるためには、「実際にいくらで売られているか」「どこで作られたか」「素材や製造工程に特徴があるか」といった視点が役立ちます。

欲しいものがない時の対処法

カタログギフトを開いても「これといって欲しいものがない」と感じることは、決して珍しいことではありません。実際、多くの人がページをめくるたびに迷い、最後には選び疲れてしまうこともあります。

このようなときの対処法としてまず考えたいのは、「実用性の高い消耗品」を選ぶことです。洗剤やタオル、食品など、日々の生活に必要なアイテムであれば、強く欲しいという気持ちがなくてもムダにはなりません。

もう一つの方法は、「誰かにあげられるもの」を選ぶという視点です。自分にとって魅力がない商品でも、家族や友人にとっては実用的で喜ばれることがあります。ギフトを転用すること自体に問題はありませんし、むしろ無駄を減らす選択といえるでしょう。

さらに、どうしても選びたくない場合は、期限が切れる前に「ポイント交換型」や「寄付型」の商品をチェックしてみるのもおすすめです。一部のカタログには、金券やポイントへの変換、NPO団体への寄付といった選択肢が用意されていることがあります。

いずれにしても、カタログギフトには有効期限がありますので、「後で選ぼう」と放置してしまわないことが大切です。何も選ばずに失効してしまうと、本来の価値がゼロになってしまいます。少なくとも、「実用性」か「譲渡先」を基準に、早めに決めておくことをおすすめします。

3000円で元がとれるものは?

3000円のカタログギフトは価格帯が手ごろである分、「元がとれる」と感じられる商品を見つけるのがやや難しいと思われがちです。しかし、選び方次第で満足度の高い商品に出会うことは十分に可能です。

まず注目したいのは、「日常的に使う消耗品」です。たとえば、オーガニック素材を使ったボディソープや、天然成分のハンドクリーム、複数回使えるエコなキッチン用品などは、実売価格に対してコストパフォーマンスが高くなりがちです。これらはドラッグストアで購入すれば1000円~1500円程度するものも多く、セット商品として掲載されていれば、実際の販売価格よりお得に感じることができます。

次に、食品ジャンルも見逃せません。例えば、産地直送のジャムや、無添加のドレッシング、銘菓詰め合わせなどは、原材料にこだわっている分、製造コストが高く、「お値段以上」の価値を感じやすい商品です。特にギフト用として作られているものは、包装にも配慮されており、見た目にも満足感が得られます。

また、少し変わった選び方として「体験型ギフト」の一部にも注目できます。地域限定のオンライン講座や、ダウンロード特典付きのガイドブックなど、モノではなく体験を提供する商品も存在し、内容次第では3000円以上の価値を感じることがあります。

ただし、カタログ全体としては「見た目重視」の商品が多く掲載されていることもあるため、パッケージやブランド名に惑わされずに、実際の利用価値や原材料を比較しながら選ぶことがポイントです。

カタログギフトで一番お得な商品とは

「カタログギフトで一番お得な商品は何か?」と問われると、万人に共通する正解はないのが実情です。ただ、それでも「多くの人が高い満足度を得ている」商品には一定の傾向があります。

一般的に「お得感」が強いとされるのは、日用品・食品・雑貨の中でも、日々使える実用品です。例えば、ステンレス製の保存容器セットや、レンジ対応の調理器具は、日常生活の中で繰り返し使えるうえ、店舗で購入すれば5000円前後することもあるため、ギフトとしてのコスパは非常に高くなります。

また、グルメカテゴリでは、ブランド牛の加工品や産地直送の海産物が人気です。特に冷凍技術の進化によって、家庭でも簡単に高品質な食材を楽しめるようになった現在では、「この価格帯でこれがもらえるのか」と驚かれるケースも少なくありません。

こうした商品の共通点は、「ブランド料ではなく中身にコストをかけている点」にあります。見た目の華やかさや知名度ではなく、実際の製造過程や素材の質に注目することで、真のお得商品に近づけるのです。

一方で、時計やバッグなどのファッションアイテムは、ブランド名が先行して価格設定されていることもあり、必ずしも原価や実用性が見合っていない場合もあります。見栄えにとらわれず、日々の生活で活躍するかを基準に選ぶことが、結果的に「一番お得だった」と感じる近道となります。

そのため、単に「高額に見える」商品ではなく、「自分にとって使えるもの」「リピートしたい品質かどうか」を基準に選ぶと、納得感の高いギフト選びができるはずです。

5000円カタログギフトで元がとれるもの得するコツ

- 一万円で元がとれるものと比較

- 15000円で元がとれるものもチェック

- 地元のギフトという選択肢もおすすめ

- 商品ジャンル別のねらい目を紹介

- ギフト選びで失敗しないポイント

- 体験型商品は元がとりやすい?

一万円で元がとれるものと比較

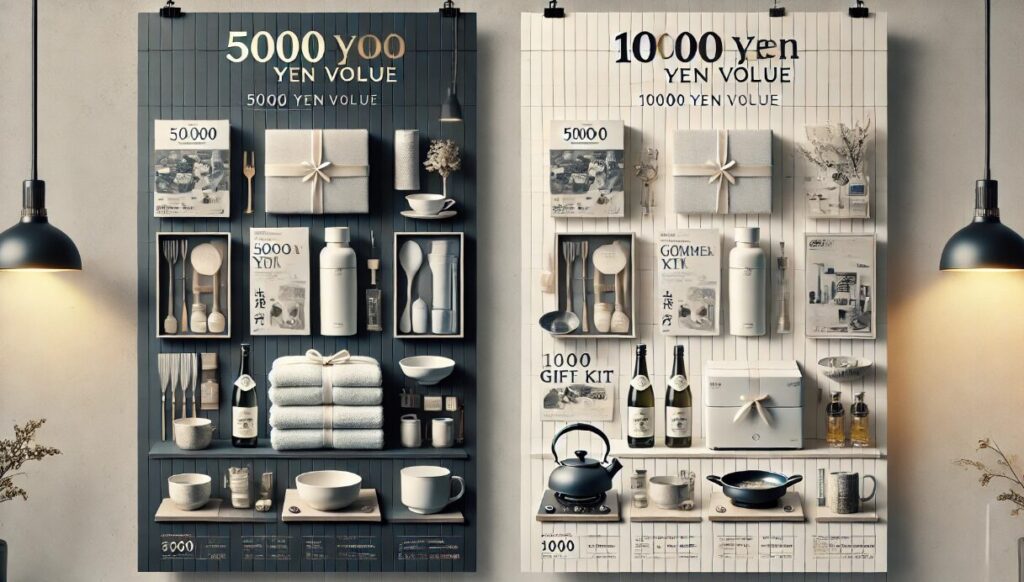

5000円のカタログギフトと一万円のカタログギフトを比較することで、どちらが「元がとれる」商品に出会いやすいかが見えてきます。金額が倍になることで、掲載商品のジャンルや質にも違いが生まれます。

まず注目すべきは、商品数とジャンルの幅です。5000円のカタログでは食品や日用品、ちょっとした雑貨が多く見られますが、一万円のカタログになると、選べる商品に「ワンランク上の体験」や「ブランド品」が加わります。たとえば、有名ホテルの食事券や温泉宿の入浴体験、さらには高機能なキッチン家電やグルメセットなどが選択肢に含まれてきます。これにより、価格相応、もしくはそれ以上の満足度を得やすくなります。

また、一万円のカタログでは「複数の商品をまとめたセット品」が増える傾向もあります。例えば、単品では3000円相当のオリーブオイルと、2000円相当のバルサミコ酢を組み合わせたギフトなど、セットで5000円以上の価値が感じられる商品構成がされていることがあります。このようなセットは、個別に買うよりもカタログを通して手に入れる方が割安になるケースが多いため、お得感はさらに増します。

一方で、一万円のカタログは価格が高い分、期待値も高くなりがちです。高級ブランドの商品であっても、実際の市場価格を調べてみると「そこまで高くない」と感じることもあるため、注意が必要です。特に、ブランドの名前だけで選んでしまうと、価格に見合わない中身でがっかりする可能性もあります。

このように比較してみると、5000円のカタログは「実用性重視」、一万円のカタログは「体験や満足感重視」と言えます。どちらが元をとれるかは、受け取る側の価値観や生活スタイルによっても変わりますが、コストパフォーマンスを重視するなら、日常使いできる商品が豊富な5000円カタログにも十分チャンスがあります。特別感や体験を求める人であれば、一万円のカタログに軍配が上がるでしょう。

15000円で元がとれるものもチェック

カタログギフトの中でも15000円クラスになると、内容の質・量ともに一気にグレードアップします。5000円や10000円の価格帯では見かけないような、ハイブランドや高級体験が掲載されているのが特徴です。そのため、「元をとる」観点から見ても、選択肢の幅が広がりやすくなります。

まず注目したいのは、実売価格に近い商品が増える点です。たとえば、百貨店でも取り扱われる高級調理器具や、職人の手仕事が光る伝統工芸品など、単品で15000円に近い価値を持つ商品が選べることがあります。こうした商品は流通ルートが限られているため、割引がされにくく、カタログ価格との乖離が少ないのが特徴です。つまり、「定価に近い商品をそのままもらえる」という点で、実質的なお得度が高まります。

さらに、15000円のカタログでは、宿泊や食事などの体験型ギフトも豊富です。たとえば、老舗旅館のペア宿泊券や、有名シェフのコース料理といった贅沢なプランが選べることがあります。こういった体験は、個人で予約すると割高になりがちですが、カタログギフトではパッケージ化されているため、コストパフォーマンスが良くなるケースもあります。

ただし注意点として、高額カタログには「見栄え重視」の商品も含まれやすい点があります。見た目が豪華でも、内容量が少なかったり、実際の使用頻度が低かったりする商品が混ざっていることもあるのです。たとえば、高級ワイン1本だけが掲載されているケースなどは、飲まない人にとっては無価値に近いものになってしまいます。

このように、15000円クラスのカタログギフトでは、「元がとれる」商品が多数掲載されている一方で、自分のライフスタイルに合っているかどうかをしっかり見極めることが重要です。価格が高くなる分、期待も高くなりますが、慎重に選ぶことで、より満足度の高いギフトを手に入れることができます。高額だからこそ、「本当に欲しいものかどうか」を冷静に見極める視点が求められるのです。

地元のギフトという選択肢もおすすめ

「元がとれるカタログギフト」を探している方に、ぜひ知っておいてほしいのが「地元のギフト」という選択肢です。これは、全国各地の地場産品やご当地グルメ、地域限定の体験などを掲載したカタログギフトのことで、最近では注目度が高まっています。

こうした地元ギフトが魅力的なのは、市場にあまり出回らない価値ある品が選べる点にあります。例えば、限られた地域でしか収穫されない希少な果物や、地元の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた工芸品などは、量販店ではなかなか見かけません。これらは量産品と違って価格のブレが少なく、定価に近い形で流通しているため、結果的に「価格以上の価値を得た」と感じやすくなります。

また、地元ギフトは鮮度や品質にこだわる人にも最適です。例えば、産地直送の海産物や精肉は、注文後にその土地から直送されることが多く、スーパーや通販では手に入らない新鮮さを味わえます。こうした「届いてすぐ食べられる美味しい体験」は、金額以上の満足感を得られることも少なくありません。

さらに、地域の応援や貢献という側面も無視できません。カタログギフトを通じて地元の産業や生産者を支援できるという意味で、単なる“もらう楽しみ”以上の価値があるのです。特に、ふるさと納税のように地域とのつながりを感じたい方にとっては、地元ギフトは非常に相性が良い選択肢といえるでしょう。

ただし、選ぶ際には注意も必要です。地元ギフトには地域限定の食材や工芸品が多いため、好みに合わない可能性もゼロではありません。地域色が強い分、誰にでも合うとは限らないため、商品ラインナップをよく確認してから選ぶことが大切です。

このように、「地元のギフト」は、物の価値だけでなく、体験や地域とのつながりという付加価値も得られる点でおすすめです。単に元がとれるかどうかだけではなく、満足度や記憶に残る贈り物を求める方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

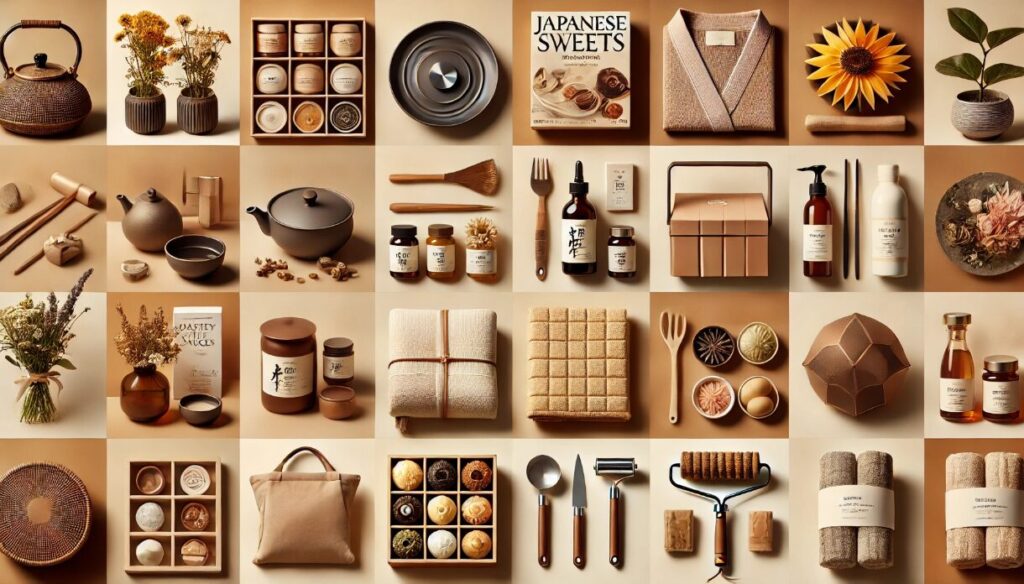

商品ジャンル別のねらい目を紹介

カタログギフトで「元がとれる」商品を見極めるには、ジャンルごとの特徴を知っておくことが重要です。単純に高価そうなものを選ぶだけではなく、市場価値や流通価格、体験価値などを比較して賢く選ぶことがポイントとなります。

まず注目したいのは食品ジャンルです。特にお肉や海産物は、定価に近い価格で取引されることが多く、スーパーでの特売とは異なり、品質の高い商品が多く揃っています。ブランド牛や産地直送の魚介類は、贈答用としても人気があり、自宅で贅沢気分を味わえる商品として重宝されます。冷凍便で届く場合が多く、保存もしやすい点もメリットです。

次におすすめなのがキッチン用品や生活雑貨のジャンルです。たとえば、包丁や鍋、タオル、バスグッズなどは「定価販売」が基本であり、セールやアウトレットに並ぶことが少ない商品が多く見受けられます。そのため、カタログに掲載されている価格と市場価格が一致しやすく、「値段通りの価値」が感じられるジャンルです。特に国産ブランドやメーカー品は信頼性も高く、日常的に使える実用性から満足度も高めです。

一方で、アクセサリーやファッション小物は、注意が必要なジャンルと言えるでしょう。これらは流行に左右されやすく、市場での価格も変動しやすいため、思ったよりお得感が得られないこともあります。ただし、ブランド物や職人による手作り品など、希少性が高いものに絞れば、選び方次第で満足度の高い買い物になります。

また、体験型ギフトも近年人気が高まっています。ホテル宿泊や温泉、レストランでの食事などは「価格以上の体験」を提供してくれることが多く、特に非日常を楽しみたい人にはぴったりです。ただし、利用エリアが限定されているケースがあるため、事前に場所や予約の取りやすさを確認しておくと安心です。

このように、ジャンルによって「元がとれる」かどうかの判断は異なります。日常使いできる実用品か、体験の価値が高いものか、または市場価値のブレが少ないかという視点で選べば、価格以上の満足感を得ることができるでしょう。カタログギフトは選び方次第で“損をしない”どころか“得をする”チャンスにもなるのです。

ギフト選びで失敗しないポイント

カタログギフトを選ぶ際、最も避けたいのは「もらっても困るもの」を贈ってしまうことです。特に受け取った側が「欲しいものがなかった」「使い道がない」と感じてしまうと、せっかくの贈り物が台無しになります。そうならないためには、いくつかのポイントを意識して選ぶことが大切です。

まず第一に、相手の生活スタイルや好みに合わせたジャンルを選ぶことが基本です。例えば、単身者や共働き世帯には時短料理に役立つキッチン家電やレトルト食品のセットが喜ばれやすいですし、高齢の方には体に優しい食材や健康グッズが向いています。このように相手を想像しながら選ぶことで、実用性の高いギフトになります。

次に大切なのは、選択肢の多さと幅広さを確認することです。カタログによっては、掲載点数が少なかったり、特定ジャンルに偏っていたりすることがあります。誰にでも合うカタログを選びたいなら、掲載内容がバランスよく豊富なものを選ぶのが安心です。特にファッションや趣味のカテゴリは好みが分かれるため、日用品や食品ジャンルが多めのカタログを選ぶと失敗が少なくなります。

また、有効期限にも注意が必要です。意外と多いのが、「忙しくて使うのを忘れていた」「気づいたら期限切れだった」というケースです。特に体験ギフトや旅行系の商品は、予約の必要があるため、余裕のある期限が設定されているものを選ぶと安心です。贈る際に有効期限について一言添えてあげるのも親切でしょう。

さらに、ギフトの配送方法や申込み手順が簡単かどうかも確認しておきたいポイントです。スマートフォンやパソコンから手軽に申し込める形式のものは、幅広い年齢層にとって扱いやすく、ストレスなく利用してもらえます。特に最近ではWEB申込み限定のカタログも増えてきているため、受け取る側がインターネットに慣れていない場合は注意が必要です。

このように、相手目線で選ぶこと、内容の充実度、使いやすさ、期限の余裕など、複数の視点を持ってカタログギフトを選ぶことが失敗を防ぐコツです。ギフトは「気持ちを伝える手段」でもあるため、形式にとらわれず、相手が本当に喜べるものを届けることを意識すると、満足度の高い贈り物になります。

こちらの記事もオススメです(^^)/

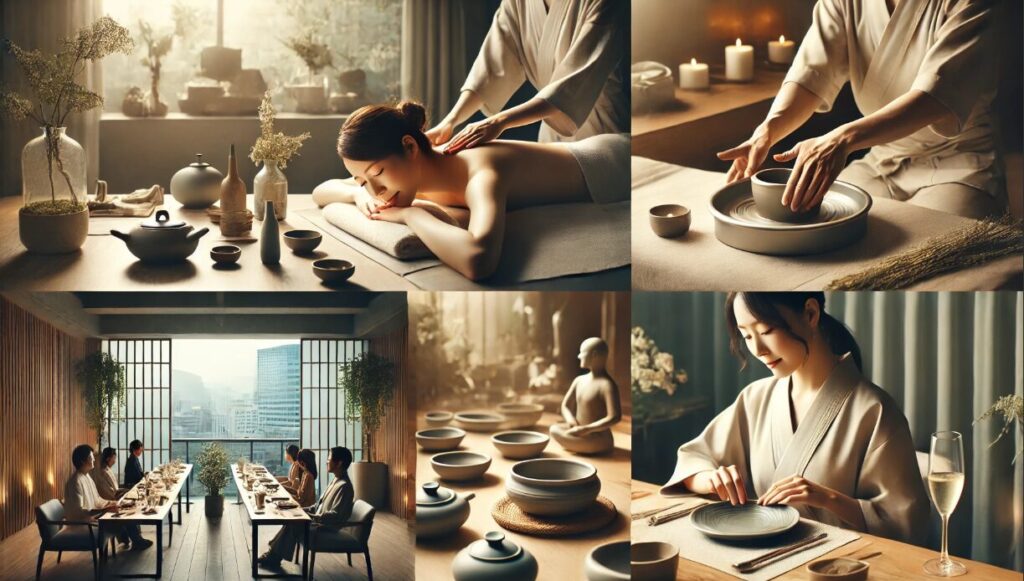

体験型商品は元がとりやすい?

体験型の商品は、カタログギフトの中でも「元がとれた」と実感しやすいジャンルの一つです。モノではなく“思い出”を贈るという特別感があり、他のギフトとの差別化が図れる点も魅力です。しかし、全ての人にとって必ずしもお得とは限らないため、選ぶ際にはいくつかのポイントを意識しておく必要があります。

まず、体験型ギフトが「元をとりやすい」と言われる理由の一つは、実際に体験すると定価以上の満足感が得られるからです。例えば、5,000円相当のカタログに収録されている陶芸体験や乗馬体験、エステなどは、単体で予約すると6,000~8,000円ほどかかるケースもあります。つまり、ギフトを通じて普段は手を出さない贅沢を体験できる点で、お得感が大きく感じられるのです。

次に、思い出として残ることも大きな価値になります。物は使えば劣化しますが、体験は記憶に残ります。特にカップルや家族向けのプランなどは、記念日や旅行の一環として活用されることも多く、金額以上の価値があると感じやすいです。このような「体験の価値」は、金額換算が難しい分、心理的な満足度が高まりやすいと言えるでしょう。

一方で、注意点もあります。場所やスケジュールの制限があることです。体験型は地域が限定されていたり、予約が取りにくかったりすることがあります。特に地方在住の方には選択肢が少なくなる可能性があるため、利用可能エリアや有効期限、キャンセル規定などを事前に確認しておく必要があります。

また、天候や体調によって当日の実施が左右されるものもあるため、気軽に消化できる物品ギフトとは違い、ややハードルが高く感じる人もいるかもしれません。贈る相手が忙しい人や計画的に動くのが苦手なタイプであれば、別ジャンルを選んだ方がよい場合もあります。

総じて、体験型商品は「元がとれた」と思わせる力を持つ一方、利用条件や相手のライフスタイルに合っているかの見極めが必要です。うまく活用できれば、価格以上の満足感を得られる非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

カタログギフト 元がとれるもの 5000円の選び方まとめ

- ランキング上位は実用品やグルメが多くお得度が高い

- ブランド料ではなく中身重視の商品を選ぶと失敗が少ない

- 原価率の高い商品は素材や製造に価値がある

- 地域限定の食品や工芸品には隠れた高原価品がある

- 消耗品は実用性が高くムダが出にくい

- 自分で使わないなら譲渡を前提に選ぶ方法も有効

- ポイント交換や寄付型も検討の余地がある

- 3000円台でも高品質な日用品や食品を狙えば満足度は高い

- 実用品は市場価格とカタログ価格の差が少なく元がとりやすい

- 高額カタログほど体験型やセット商品の満足度が上がる傾向がある

- 地元ギフトは希少価値や鮮度の面でコスパが高い

- 食品ジャンルは原価に近く満足感を得やすい

- キッチン用品や生活雑貨は長く使えるためコストパフォーマンスが良い

- ファッション小物は流行性が高く注意が必要

- 体験型ギフトは記憶に残りやすく満足度が高まりやすい

コメント