お中元やお歳暮は、長年にわたり感謝の気持ちを伝える日本の美しい習慣として親しまれてきました。しかし、近年ではライフスタイルや経済的事情の変化により、「やめどき」や「贈答の見直し」を考える人も増えています。とはいえ、ただ贈らなくなるだけでは、相手に不信感や誤解を与えてしまう可能性があります。そこで必要になるのが、丁寧な廃止の挨拶です。

本記事では、お中元・お歳暮をやめたいと考えている方に向けて、ビジネスシーンや親戚間など、さまざまな関係性に応じた具体的な例文とマナーを紹介します。「お中元 お歳暮 廃止の挨拶 例文」と検索している方が安心して気持ちを伝えられるよう、相手に配慮した表現や、関係を保つための伝え方のポイントも丁寧に解説していきます。

- お中元やお歳暮をやめる際の丁寧な伝え方

- ビジネスや親戚など相手別の対応方法

- 廃止の挨拶に使える具体的な例文

- 関係を損なわずに贈答を終えるマナー

お中元お歳暮の廃止の挨拶:例文まとめ

- 廃止の挨拶 ビジネスでの伝え方

- お中元お歳暮の廃止:親戚に伝える方法

- お中元廃止のお知らせ:企業向け文例

- お歳暮をやめる文例の基本構成

- お中元お断り:例文の書き方ポイント

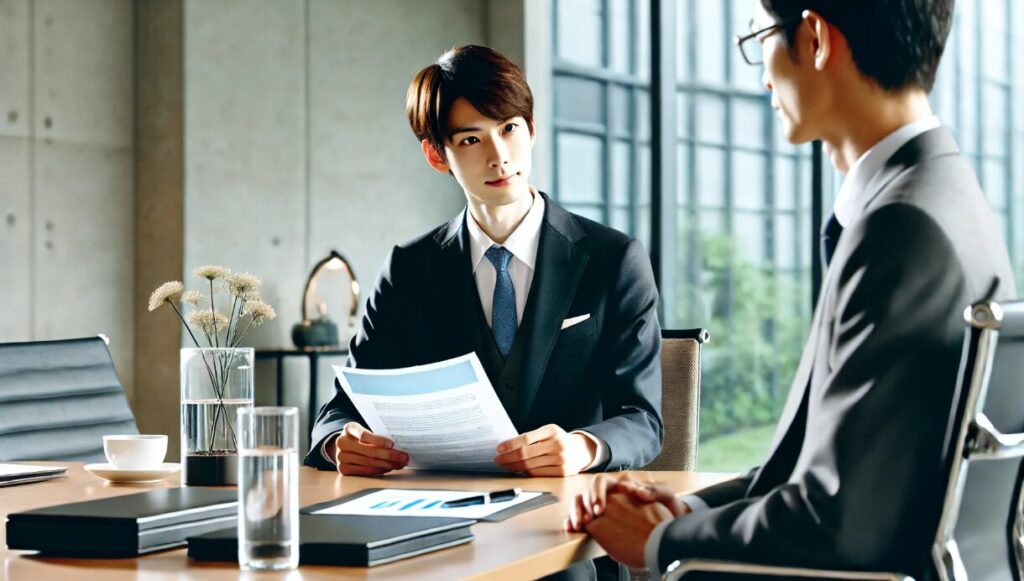

廃止の挨拶 ビジネスでの伝え方

お中元やお歳暮を廃止する際、ビジネスの場面では「礼儀正しく、相手に配慮した文面で意思を伝えること」が非常に重要です。単にやめるという意志だけを一方的に伝えてしまうと、相手に冷たい印象を与えたり、関係にヒビが入ったりする可能性があるためです。

ビジネスでは多くの場合、会社の方針として贈答品の受け取りや送付を控えることがあります。こうした場合には、「社内規定」「虚礼廃止」などの客観的な理由を伝えることで、相手の感情を刺激することなく、円滑に理解してもらいやすくなります。また、文章の中で感謝の気持ちを丁寧に述べることで、これまでの関係への敬意を示すことができます。

例えば、次のような構成で文面を組み立てると丁寧な印象を与えられます。

拝啓

○○の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

このたびはご丁重なお中元(お歳暮)の品を賜り、誠にありがとうございました。

誠に恐縮ではございますが、弊社では贈答に関する社内規定により、今後はこうしたご厚意を辞退させていただくこととなりました。

誠に勝手ではございますが、なにとぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご交誼のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬具

このように、文頭では季節の挨拶を入れ、次に贈り物へのお礼をしっかり述べます。その後で、廃止の理由を客観的に伝え、最後に今後の良好な関係を願う言葉を添えることで、角が立たない丁寧な印象になります。

ただし注意点としては、「突然やめる」「何の連絡もせずに贈答を終了する」という対応は避けるべきです。日頃の感謝を形にする文化があるからこそ、廃止する際もその背景に敬意を払った対応が求められます。

こちらの記事もオススメです(^^)/

お中元お歳暮の廃止:親戚に伝える方法

親戚との間でお中元やお歳暮のやり取りをやめたいと感じた場合、「感謝を伝えつつ、無理なく自然な形で伝える」ことが大切です。親しい間柄だからこそ、失礼にならないように気を配る必要があります。

まず、お中元やお歳暮は、もともと感謝の気持ちを示す季節の挨拶として行われているものです。しかし、年齢やライフスタイルの変化、経済的な理由などによって続けるのが負担になることもあるでしょう。このような背景を、相手が理解しやすいように簡潔に伝えることがポイントです。

伝える手段としては、手紙・はがき・電話のいずれでもかまいません。相手との関係性や普段のやり取りのスタイルに合わせて選びましょう。例えば高齢の親戚には手紙が丁寧な印象を与えますし、気軽に話せる関係であれば電話でも問題ありません。

実際の伝え方の一例を紹介します。

ご無沙汰しております。皆さまお変わりありませんか?

このたびはお中元(お歳暮)の品をいただき、誠にありがとうございました。

毎年心のこもった贈り物をいただいておきながら恐縮ですが、私も年齢を重ね、以前のようにご挨拶の品を用意することが難しくなってまいりました。

誠に勝手ではございますが、今後はお気遣いなさらぬようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬお付き合いを続けさせていただければ幸いです。

このように、感謝の気持ちと事情の説明、そして今後も関係を大切にしたいという姿勢を盛り込むと、相手にも丁寧な印象を与えることができます。

なお、注意点として「関係を断ちたい」という誤解を生まないよう、文中で必ず「お付き合いは続けたい」という意思を明記しておくことが重要です。

こちらの記事もオススメです(^^)/

お中元廃止のお知らせ:企業向け文例

企業としてお中元の贈答を廃止する際には、「廃止の理由と感謝の気持ち」を明確に伝える文書を作成することが求められます。これは単なる社内の決定事項ではなく、取引先や関係各所との信頼関係を維持するための重要なマナーです。

まず、企業が贈答を廃止する主な理由には、コンプライアンスの強化、経費削減、儀礼の簡素化などがあります。中でも「虚礼廃止」は最も一般的な理由であり、他社からも理解を得やすい表現です。

お知らせの文書は、一般的に以下のような内容で構成されます。

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では業務の効率化および儀礼簡素化の一環として、今後はお中元・お歳暮などの季節のご挨拶を控えさせていただくことといたしました。

長年にわたり皆様から賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

このように、文中ではまず感謝の意を伝え、続いて廃止の背景や理由を簡潔に説明し、最後に今後の関係継続をお願いする構成が基本です。

注意点としては、いきなりお知らせを出すのではなく、事前に親しい取引先には電話や口頭で軽く伝えておくと、より丁寧な印象を与えられます。また、お知らせを出すタイミングは、できるだけお中元やお歳暮のシーズン前に行うようにしましょう。

企業としてのスタンスを明確にしつつ、相手に敬意を示す姿勢を保つことが、ビジネス上の信頼を守る鍵となります。

お歳暮をやめる文例の基本構成

お歳暮をやめる際に送る文例は、「感謝→事情の説明→今後の関係性」という流れを意識して構成することが重要です。これは単に贈り物をやめることを伝えるだけではなく、相手との信頼関係を損なわずに丁寧に辞退の意思を示すための基本的なマナーです。

まず最初に入れるべきなのは、贈り物に対するお礼の言葉です。これは文章の最初であると同時に最も大切な部分であり、相手への敬意と感謝を真っ先に伝えることで、丁寧な印象を与えることができます。

続いて、お歳暮をやめるに至った背景や事情を簡潔に説明します。例えば、高齢や経済的な事情、生活環境の変化など、やめざるを得ない状況であることをやわらかく伝えるのが効果的です。曖昧な理由ではなく、相手が納得できる現実的な理由を述べると、自然に受け入れてもらいやすくなります。

最後に大切なのは、今後の関係を大事にしたいという前向きな言葉を添えることです。これにより、贈答のやり取りは終了しても人間関係は継続したいという意思が伝わり、相手にも安心感を与えることができます。

以下は、上記の構成に基づいた文例の一例です。

拝啓

師走の候、皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

このたびは、お心のこもったお歳暮をいただきまして、誠にありがとうございました。家族一同、心より感謝申し上げます。

さて、私事ではございますが、近年体調を崩しがちで、以前のようなお付き合いを続けることが難しくなってまいりました。

誠に恐縮ではございますが、今後はお歳暮などの季節のご挨拶は失礼させていただきたく存じます。

これまでと変わらぬお付き合いを賜れますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

注意点として、強い断定表現や命令的な表現は避けましょう。また、手紙やはがきといった「形に残る」方法で伝えるのが望ましく、印刷された文書よりも手書きの方がより丁寧な印象を与えます。

このように、お歳暮をやめる文例は形式的に見えて、実は非常に繊細な配慮が求められるものです。相手を気遣いながらも、自分の状況を正直に伝える姿勢が大切になります。

お中元お断り:例文の書き方ポイント

お中元をお断りする際の文章を書くときは、「感謝の気持ちを丁寧に伝えたうえで、相手に気を遣わせないように断る」という姿勢が必要です。単なる断りではなく、丁寧な断りができてこそ、相手との関係を保ちながらお中元のやり取りを終了できます。

まず意識すべきは、冒頭での季節の挨拶と、相手が贈ってくれたことに対する心からの感謝です。たとえ今後受け取りを辞退する予定であっても、今までもらった贈り物への感謝を忘れてはいけません。これは形式的なものではなく、人間関係を丁寧に終えたいという意思の表れになります。

次に、お中元を受け取れない事情を簡潔かつ前向きに伝えるようにしましょう。会社の方針で贈答を受けられない、経済的・年齢的な事情がある、あるいは虚礼廃止の流れで取りやめたいなど、背景はさまざまです。どの理由であっても、角を立てずに伝えるには、「恐縮ながら」「勝手ではございますが」などのクッション言葉を使うとやわらかい印象になります。

最後に、今後の関係を大切にしたいという前向きな言葉で締めくくることで、単なる断りではなく「お付き合いの形が変わるだけ」という印象を持ってもらえます。

以下は実際の例文の一つです。

拝啓

盛夏の候、○○様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

このたびは、お中元の品を賜りまして誠にありがとうございました。

ご丁寧なお心遣いに、心より御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、今後は季節の贈り物につきましてはお気遣いなさいませんよう、お願い申し上げます。

今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

文章を書く際のポイントとして、「断る」ことが目的であっても、一方的な通知文にしないことが大切です。特に親戚や長年の付き合いがある相手に対しては、突然の断りは戸惑いを与える可能性があるため、前もって電話で一言添えるなどの配慮があるとより丁寧です。

また、文中で「贈り物の受け取りをやめたい」と伝えるのではなく、「お気遣いなさいませんように」といった柔らかい表現にすることで、相手が無理をしていたと感じさせることなく、自然に終わらせることができます。

お中元のやり取りをやめることは失礼ではありませんが、伝え方ひとつで印象が大きく変わります。丁寧さと思いやりを持って書くことが、関係を円満に続けるための鍵となります。

こちらの記事もオススメです(^^)/

お中元お歳暮廃止の挨拶:例文とマナー

- お中元・お歳暮やめどきはいつ?

- お歳暮をやめるタイミングの判断基準

- お歳暮やめたい親戚との関係を考慮

- お中元・お歳暮の廃止:会社での対応方法

- 廃止の挨拶は手紙か電話か?

- 廃止後も関係を保つマナーとは

- 文例に添える気遣いの一言

お中元・お歳暮やめどきはいつ?

お中元やお歳暮をやめるタイミングには明確なルールがあるわけではありませんが、相手との関係性や自身の生活状況を見極めたうえで、負担に感じるようになった時が一つの目安とされています。続けるのが義務のようになってしまった場合や、形式的なやり取りに意味を感じなくなった時が、やめどきと考えられるでしょう。

まず、お中元・お歳暮は「一度始めたら最低3年間は続けるのがマナー」と言われています。これは、短期間で急にやめてしまうと、相手に不快な印象を与える恐れがあるからです。したがって、始めてから3年以上経過している場合は、やめてもマナー違反とはなりません。

次に、「生活環境の変化」が一つのきっかけになります。たとえば、転勤や退職、引っ越しなどで相手との交流が減った場合や、お世話になっていた上司との関係が自然に疎遠になった場合には、やり取りを見直す良いタイミングです。また、自身の加齢や体調の変化、家計の見直しによって、継続が難しくなるケースも多くあります。

一方、相手から「今後はお気遣いなく」といった辞退の申し出があった場合には、それを受けてやめるのも自然です。その際は、「今までありがとうございました。お気遣いに感謝しています」と一言添えるだけでも、丁寧なやり取りになります。

ただし、やめる際には「突然やめる」のではなく、前もって挨拶状や電話などで事情を伝えるようにしましょう。やめたあとも、年賀状や季節の挨拶などで関係を保てば、相手との良好な関係性はそのまま維持することができます。

このように、お中元やお歳暮は必ずしも一生続けなければならないものではありません。自分の状況と相手との関係性を見極めながら、適切なタイミングで手を引くことが、現代の柔軟なマナーだと言えるでしょう。

お歳暮をやめるタイミングの判断基準

お歳暮をやめるタイミングを判断するには、相手との距離感・生活の変化・継続の意思という3つの観点から考えると分かりやすくなります。やめるにしても、失礼のないように配慮する姿勢が大切です。

まず、「相手との関係が以前ほど密でない」と感じた場合です。たとえば、昔お世話になった上司や恩師など、現在はあまり交流がなくなった人に毎年贈っている場合、そのやり取りが形式的なものになっていないかを見直してみるとよいでしょう。連絡も年賀状程度しかないという関係であれば、お歳暮をやめる選択肢も出てきます。

次に、「自身の生活に変化があった場合」も、やめるかどうかを判断するポイントです。結婚や出産、引っ越し、退職、さらには経済的な負担の増加など、さまざまな変化がある中で、無理をしてまで贈り物を続けるのは本末転倒です。お歳暮は感謝の気持ちを伝えるためのものですから、精神的にも金銭的にも無理なく贈ることが大前提となります。

また、「お互いが高齢になってきた」場合も、やめどきと考える人は多いです。贈る側・受け取る側のどちらも、手配やお礼のやり取りが負担に感じることがあります。このような場合には、互いの健康を気遣って自然に終える流れが望ましいでしょう。

注意点としては、「やめる理由があいまい」だと相手が不安になることです。関係性が悪化したのか、体調が悪いのかといった誤解を招かないように、やめる事情はなるべく明確にし、あわせて今後の付き合いについても前向きな姿勢を添えると安心感を与えられます。

このように考えると、お歳暮をやめるタイミングとは、「無理なく続けられなくなったとき」であり、「相手との関係性に変化が見られたとき」と言えるでしょう。

お歳暮やめたい親戚との関係を考慮

親戚間のお歳暮をやめたいと思ったときには、「関係を壊さず、気まずくならないように配慮する」ことが何よりも大切です。親戚同士のやり取りは、家族の延長線にあるため、ビジネス相手や友人とは異なる繊細な配慮が必要になります。

まず、お歳暮を贈る理由が「なんとなく続いている」ものであれば、その習慣を見直す価値はあります。たとえば、昔はよく会っていた親戚でも、現在は疎遠になっている、あるいは行事の場でしか顔を合わせないといった関係になっていれば、やめるタイミングとしては自然です。

ただ、いきなり送るのをやめてしまうと、「体調を崩したのでは」「何か不満があったのでは」と、相手に余計な心配や誤解を与える可能性があります。そうならないためには、「少しずつフェードアウトする」方法が有効です。

たとえば、1年目は贈り物を簡素なものに変えたり、金額を抑えたりします。2年目ははがきでの季節の挨拶のみにし、3年目には年賀状や電話のみでのご挨拶に移行するというように、段階を踏んで自然に贈答の習慣を終える方法です。こうすることで、相手も「そろそろやめ時なのかな」と察してくれることが多いです。

また、相手が高齢であったり、逆に自分が年配で贈ることが負担に感じる場合には、その旨を素直に伝えることも選択肢のひとつです。「高齢のため今後の贈答が難しくなること」を丁寧な言葉で伝えれば、相手も納得しやすいでしょう。

注意点としては、親戚との関係性が今後も続くことを念頭に置き、「贈答はやめても気持ちは変わらない」というメッセージを明確にすることが大切です。

このように、親戚とのお歳暮をやめたいときには、単に「やめる」のではなく、「どうやってやめるか」「どう伝えるか」が重要になります。相手への配慮を忘れなければ、親戚関係を円滑に保ったまま、無理のない付き合いに移行することができるはずです。

お中元・お歳暮の廃止:会社での対応方法

会社でお中元やお歳暮を廃止する場合には、方針の明確化と取引先への丁寧な周知が不可欠です。慣習的に行われてきた贈答文化をやめるということは、ビジネスにおいて一定のリスクも伴います。だからこそ、慎重かつ誠意を持って対応することが求められます。

まず最初に行うべきことは、社内でのルール整備です。役員や経営層、総務・法務部門などと連携し、虚礼廃止の方針を正式に決定します。その際には、贈る側(自社)と受け取る側(取引先)の両面に配慮したガイドラインを策定するのが望ましいです。例えば、「今後一切の贈答を行わない」あるいは「特定のケースを除き中元・歳暮を控える」といった方針を明文化しておくと、社内全体に統一感が生まれます。

次に重要なのは、対外的な告知です。これまでやり取りのあった取引先やお得意様に対しては、廃止の趣旨を説明する案内文を送付します。この通知には、感謝の言葉をしっかりと盛り込み、単なる「やめます」ではなく、「今後もより良い関係を築いていきたい」との意思を込めた表現を使うことが大切です。

以下は一例です。

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、弊社ではこのたび業務効率化および儀礼簡素化の観点から、今後はお中元・お歳暮等の贈答を控えさせていただく方針といたしました。

これまでのご厚情に深く感謝申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

こうした文章を丁寧に送ることで、相手にも失礼のない対応が可能になります。また、日頃から関係の深い相手に対しては、文書だけでなく、訪問や電話などで先に一言伝えておくと、より丁寧な印象を与えることができます。

注意点として、突然何の連絡もなく贈答をやめてしまうのは避けるべきです。取引先によっては「疎遠になった」「関係を切られたのか」と誤解を招く恐れもあります。だからこそ、誠実な意思表示とフォローが会社としての信用維持に直結するのです。

このように、会社での廃止対応は、単なるコストカットや形式的な処置ではなく、社外との関係性を保ちながら変化を伝える“ビジネスマナー”の一環と考えるべきでしょう。

廃止の挨拶は手紙か電話か?

お中元やお歳暮を廃止する旨を伝える際、「手紙にするべきか、電話にするべきか」は相手との関係性や状況に応じて使い分けるのが適切です。それぞれにメリットと注意点があり、どちらが正解というよりも、相手にとって一番丁寧で誤解のない方法を選ぶことが大切です。

まず、手紙(挨拶状)はフォーマルで記録にも残るため、ビジネスや目上の方に対して非常に適しています。特に会社間のやり取りや、礼儀を重視すべき相手には、手書きまたは印刷された丁寧な文面で気持ちを伝えることで誠意が伝わります。書き言葉は感情が過度に出ることがないため、誤解が生じにくく、受け取る側も落ち着いて読めるのが利点です。

一方で、電話は親しい関係の相手や、身内、長年交流がある人に向いています。声を通じて直接話すことで、感情がこもった伝え方ができ、柔らかい印象を与えることが可能です。特に相手が高齢者であったり、手紙を読む習慣が少ない場合には、電話のほうがスムーズに意思疎通できます。

たとえば、以下のような場面で使い分けができます。

- 取引先の企業や目上の方 → 手紙で正式に通知

- 親戚や友人、旧知の相手 → 電話で丁寧に一言伝える

また、電話で伝えた場合でも、「念のため文書でも改めて失礼いたします」と言って、後から挨拶状を送るとより丁寧な印象を与えることができます。逆に、手紙だけでは不安があると感じた場合は、送付後に確認の電話を入れるのも良い方法です。

注意すべき点としては、どちらの方法を選んでも、相手が「関係を断たれた」と感じないようにすることです。そのため、廃止の理由は具体的に、しかし柔らかく伝えることが求められます。そして何より、「今後も変わらぬお付き合いを願っています」といった前向きな言葉を忘れないことが重要です。

つまり、手紙か電話かという選択は、形式ではなく相手への心配りをどう表現するかの手段にすぎません。相手の性格や立場をよく考え、その人にとってもっとも伝わりやすく、かつ丁寧な方法を選ぶのが、現代の礼儀と言えるでしょう。

廃止後も関係を保つマナーとは

お中元やお歳暮といった贈答の習慣を廃止した後も、相手との良好な関係を維持していくためには、「贈らなくなったこと自体よりも、その後の付き合い方が大切である」と考える必要があります。贈り物が途絶えたからといって、すぐに関係が薄れるわけではありません。ただし、そこで気を緩めて何の連絡も取らなくなると、「もう付き合いをやめたいのか」と誤解されてしまうこともあるため注意が必要です。

まず第一に意識したいのが、贈り物以外の形で相手とのつながりを継続するという姿勢です。たとえば、年賀状や寒中見舞い、暑中見舞いといった季節の挨拶は、贈答品がなくても相手の近況を伺い、自身の元気な様子を伝えることができる貴重な手段です。これらのやり取りを大切にすれば、贈答をやめた後も「きちんと関係を大事にしてくれている」という印象を相手に与えることができます。

また、メールや電話などで定期的に連絡を取るのも良い方法です。特に親しい間柄であれば、贈り物よりも言葉を交わすことの方が相手にとって嬉しい場合もあります。用件がなくても、「お元気ですか?」「また近いうちに会いましょう」といった軽い一言を添えるだけで、距離感はぐっと縮まります。

もう一つのポイントは、節目のときには感謝や祝福の言葉を忘れないことです。相手の誕生日、昇進、退職、あるいはお子さんの進学など、何か節目があるときには一言お祝いを伝えるだけで、普段のやり取りがなくても「気にかけてくれている」と感じてもらえます。

一方で、廃止を決めたことで相手が気まずくなっていないか、不安に思っているかもしれません。そんなときは、「贈り物は控えさせていただきましたが、これまで通り変わらぬお付き合いをお願いします」といった前向きな言葉を伝えておくことで、その心配を取り除くことができます。

要するに、廃止後に大切なのは贈り物ではなく、思いやりや礼節をどう形にするかです。形式をやめたとしても、相手を思いやる気持ちと誠意あるコミュニケーションがあれば、関係を深めることも十分に可能です。

文例に添える気遣いの一言

贈答の廃止を伝える文例において、文末に添える「気遣いの一言」は、文章全体の印象をやわらげ、相手との関係を温かく保つための大きな効果を持ちます。形式的な挨拶だけで終わってしまうと、受け取る側は冷たく感じることがありますが、一言の心遣いがあるだけで、文章は格段に丁寧で柔らかいものになります。

たとえば、「本年をもちましてご挨拶の品は失礼させていただきます」という主旨だけを伝えてしまうと、それは一方的な通達のように感じられてしまう可能性があります。ここに「今後とも変わらぬご交誼のほど、お願い申し上げます」といった言葉を添えるだけで、贈答をやめても人間関係は継続したいという前向きな意思が伝わるようになります。

他にも、以下のような一文は相手に安心感を与えます。

- 「これまでのご厚意に、心より感謝申し上げます。」

- 「今後も末永くお付き合いくださいますようお願い申し上げます。」

- 「季節のご挨拶は控えさせていただきますが、変わらぬご厚誼を賜れれば幸いです。」

- 「略儀ながら、まずは書中にてお礼とご挨拶を申し上げます。」

このような一言は、単にマナーというだけでなく、「相手に誤解や不安を与えないようにする」役割を果たします。とくに、ビジネス相手や親戚など、今後も関わりが続く相手に対しては非常に効果的です。

また、相手が年配であったり、形式に重きを置くタイプであれば、「書面にて失礼ながらお伝えさせていただきます」といった表現を用いると、より丁寧な印象になります。

一方で、あまりに飾り立てすぎたり、堅苦しすぎる文章になってしまうと、かえって距離を感じさせてしまうこともあるため、相手との関係性や性格を考慮して「かしこまりすぎない文調」に調整することも大切です。

このように、文例における気遣いの一言は、内容の核心を補完する“クッション”としての役割を担っています。廃止の伝達がどれほど丁寧であっても、最後の一言で全体の印象が大きく変わるため、決しておろそかにすべきではありません。相手を思いやる気持ちがにじむ言葉を添えることで、礼を尽くした文面が完成します。

お中元お歳暮廃止の挨拶:例文に関するまとめポイント

- ビジネスでは社内規定や虚礼廃止を理由にすると納得されやすい

- 廃止の文面では必ず感謝の気持ちを明記する

- 相手との関係維持の意向を文末に添えると印象がよい

- 親戚への廃止連絡は電話やはがきなど相手に合わせて選ぶ

- 高齢や体調不良、経済的事情は廃止理由として自然である

- 企業では儀礼簡素化やコンプライアンスの文言を用いる

- 挨拶状では「拝啓」から始め、時候の挨拶を忘れない

- 一方的にやめず、事前の口頭連絡があると丁寧な印象になる

- 最低3年間の継続後ならマナー的にやめやすい

- 関係が疎遠になった場合はフェードアウトも有効

- 文例の基本構成は「感謝→事情→今後の関係維持」

- 「お気遣いなさらぬよう」など柔らかい表現を用いる

- 手紙はフォーマル、電話は親しい関係に適している

- 廃止後も年賀状や季節の挨拶で関係を保つ

- 文末の一言が全体の印象を左右するため慎重に選ぶ

コメント