贈り物をいただいたとき、「どんなお礼状を書けばいいのか」と悩む方は少なくありません。特に頂き物に対して丁寧に気持ちを伝えたい場面では、相手との関係性に応じた適切な表現が求められます。とくに目上の方への対応では、形式や言葉選びにも注意が必要です。一方、友人や親戚といった身近な人へのお礼では、堅苦しくなりすぎない文面が好まれることもあります。

この記事では、「頂き物 お礼状 例文 個人」と検索して情報を探している方に向けて、さまざまなシーンや相手別に使える例文や書き方のポイントをわかりやすく紹介します。手紙に慣れていない方でも安心して使える表現を豊富に盛り込み、個人として失礼のない丁寧なお礼状が書けるよう、基本的なマナーから注意点まで幅広く解説しています。

- 個人で使える頂き物のお礼状の基本的な書き方がわかる

- 相手との関係性に合わせた例文や言葉選びを理解できる

- お礼状を送る適切なタイミングやマナーを学べる

- 手書きと印刷の使い分けや封筒・便箋の選び方を知ることができる

頂き物お礼状例文:個人で使える書き方ガイド

- お礼の言葉 例文を場面別に紹介

- 贈り物をもらった時のお礼メール例

- 食べ物をもらった時のお礼状 文例

- 友達へのお礼状に適した文例

- 親戚へのお礼状に使える一言例

お礼の言葉 例文を場面別に紹介

お礼の言葉は、贈り物や支援を受けたときに感謝の気持ちを伝えるための大切な手段です。ただ「ありがとう」と言うだけでも意味はありますが、相手との関係性やシーンによって適切な言い回しを選ぶことで、より丁寧で心のこもった印象を与えることができます。

まず、フォーマルな場面で使う例としては、目上の方やビジネス関係者への言葉が挙げられます。この場合は「心より感謝申し上げます」「ご厚情を賜り誠にありがとうございます」など、丁寧かつ格式のある表現が適しています。こうした言葉は、結婚祝いや退職祝いなどの正式な贈り物に対して用いるのが一般的です。

一方で、親しい友人や同僚に対しては、もう少しくだけた表現を使っても問題ありません。例えば、「いつもありがとう!本当に助かってます」や「素敵なプレゼントをありがとう、すごく嬉しかったよ」といった、カジュアルで親しみのある言い回しが自然です。このような言葉は、誕生日やちょっとした差し入れなど、日常的なやり取りの中で活用されます。

また、親戚や年配の方などには、やや丁寧さを保ちながらも、感情が伝わるような表現が望ましいでしょう。例えば、「温かなお心遣いに心から感謝しております」「いつも変わらぬご厚意に深く感謝いたします」などが好印象です。

どの場面においても共通して言えるのは、相手の立場や自分との関係性を考慮し、形式だけでなく心を込めて言葉を選ぶことが重要だということです。決まり文句に頼りすぎず、自分なりの感謝の気持ちを込めた言葉を添えることで、より印象深いお礼の表現となるでしょう。

贈り物をもらった時のお礼メール例

贈り物をいただいた際、すぐに気持ちを伝える手段として便利なのが「お礼メール」です。電話よりもタイミングを気にせず送れるうえ、文面に残るため、形式ばらずとも丁寧な印象を与えることができます。

ここでのポイントは、簡潔さと誠実さを両立することです。あまり長文にすると読む側の負担になる可能性があるため、要点を押さえて丁寧な言葉を選ぶことが大切です。例えば、ビジネス関係や上司からの贈り物であれば、以下のようなメールが適しています。

件名:贈り物ありがとうございました

〇〇様

いつもお世話になっております。

このたびはご丁寧なお品をお送りいただき、誠にありがとうございました。

お心遣いに深く感謝申し上げます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

このように、冒頭にお礼の主旨を明確にし、感謝の言葉で締めることで、誠実さが伝わりやすくなります。

一方、友人や同僚など親しい相手へのお礼メールは、ややフランクな文面でも構いません。例えば以下のような表現です。

件名:ありがとう!

〇〇ちゃん

プレゼントありがとう!本当にびっくり&嬉しかった!

センス良すぎて、開けた瞬間テンション上がったよ(笑)

今度またランチでも行こうね!

このような文章でも、相手にしっかりと感謝が伝われば十分です。重要なのは、もらったことに対して自分がどう感じたかを言葉にすること。テンプレート的な文章ではなく、相手との関係に合った「自分らしい表現」を添えることが、印象を良くするコツです。

食べ物をもらった時のお礼状 文例

食べ物を贈っていただいた際は、品物が消え物であるため、できるだけ早めにお礼を伝えるのがマナーとされています。お礼状を書く場合は、送っていただいたことへの感謝はもちろん、「どのように楽しんだか」「どんな気持ちになったか」など、具体的なエピソードを盛り込むと、より丁寧で心のこもった印象になります。

形式的な文章例としては、以下のような構成が一般的です。

拝啓

〇〇の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたびは、結構なお品をお贈りいただき誠にありがとうございました。

早速、家族でありがたくいただきました。上品な味わいに、心が和みました。

温かなお心遣いに深く感謝いたします。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

〇〇(あなたの名前)

一方で、親しい方へのお礼状であれば、もう少し柔らかい表現にしても構いません。以下のような文例も参考になります。

〇〇さんへ

こんにちは。先日はとっても美味しいお菓子をありがとう!

家族みんなでいただいて、「これ美味しいね〜!」と盛り上がりました。

〇〇さんの優しさに感謝です。ごちそうさまでした!

また近いうちにお会いしましょうね。

〇〇(あなたの名前)

このように、食べ物のお礼状は「いただいたものの感想」と「感謝の気持ち」を具体的に書くことが肝心です。注意点としては、贈ってくれた方が気を悪くしないよう、味に関して不用意な批評を避けること。また、日数が空いてしまうと印象が悪くなるため、到着から3日以内を目安に出すようにしましょう。

以上のように、相手との関係性や文体に合わせて表現を選べば、心が伝わるお礼状を作ることができます。

友達へのお礼状に適した文例

友達に贈り物をもらった場合、お礼の気持ちは口頭やSNSだけでなく、改めてお礼状として伝えることで、相手への思いやりや礼儀正しさがより伝わります。形式にとらわれすぎず、自分らしい言葉で感謝を綴ることが大切です。

特に親しい友人であれば、手紙である必要はなく、一筆箋やメッセージカードでも十分です。ここで大事なのは、気取らず、それでいて感謝がしっかり伝わる内容になっているかという点です。

例えば、次のような文面が考えられます。

〇〇ちゃんへ

先日は素敵なプレゼントを本当にありがとう!

あの〇〇(例:キャンドル)は、部屋の雰囲気がぐっと良くなって、毎晩癒されています。

〇〇ちゃんのセンスの良さに感動しました。

また近いうちに会って、いろいろ話そうね。楽しみにしてます!

△△より

このようなカジュアルなお礼状であっても、「何をもらったか」「どんなふうに嬉しかったか」「相手への想い」が入っていれば、しっかりと感謝は伝わります。

ただし、親しい関係であっても注意したい点があります。それは、あまりにもフランクになりすぎて、感謝のニュアンスが曖昧になってしまうことです。たとえ「ありがとう」の一言でも、具体的なエピソードや気持ちを添えることで、心のこもった印象を与えることができます。

形式にこだわる必要はありませんが、丁寧な字で書く、文末に名前を書く、季節の挨拶を入れるなど、ちょっとした配慮を添えることで、相手への好感度がぐっと高まります。親しいからこそ、礼儀と感謝の気持ちをきちんと形にする習慣を持つと良いでしょう。

親戚へのお礼状に使える一言例

親戚から贈り物を受け取った際のお礼状には、一定の礼儀を保ちつつ、温かみのある言葉で感謝の気持ちを伝えることが大切です。家族のように身近な存在であっても、年齢や関係性によって文面の調整は必要です。特に年配の親戚には、言葉遣いを少し丁寧にするだけで印象が変わります。

ここで役立つのが「一言添える」形式です。忙しい中でも気軽に送れる一言メッセージは、ハガキやカードに添えるだけで気持ちをしっかり伝えることができます。

例えば、以下のような一言が挙げられます。

- 「このたびは素敵なお品をありがとうございました。大切に使わせていただきます。」

- 「温かなお心遣いに心より感謝申し上げます。おかげさまで家族みんなで楽しませていただきました。」

- 「いつも変わらぬご厚意を賜り、深く感謝しております。季節の変わり目ですのでどうぞご自愛ください。」

これらの一言には、形式的になりすぎず、それでいて丁寧さを保ったバランスがあります。こうした短い表現でも、文末に「また近々ご挨拶に伺います」や「いつかお目にかかれる日を楽しみにしております」などの一言を加えると、さらに親しみが増します。

一方で、親しい関係であればもう少し柔らかい表現も選べます。

- 「この前は〇〇を送ってくださってありがとう!家族みんなでとても美味しくいただきました。」

- 「いつも気にかけてくれて本当にありがとう。今度、こちらからも何か贈らせてもらいますね。」

このように、親戚へのお礼状では「相手との距離感」に応じて言葉選びを調整することがポイントになります。身内だからこそ丁寧に言葉を選ぶ姿勢が伝わり、長く良い関係を築いていく助けになります。送る側の誠意が伝わる、心のこもった一言を意識しましょう。

頂き物のお礼状例文:個人が知るべきマナーと注意点

- 目上の方へのお礼状の書き方

- お礼状に句読点を使わない理由

- お礼状は手書きと印刷どちらが良い?

- お礼状を送るベストなタイミング

- お礼状に適した封筒・便箋の選び方

- お礼状が遅れた場合の対応方法

目上の方へのお礼状の書き方

目上の方へお礼状を送る場合には、言葉遣いや形式を特に意識する必要があります。これは単なる礼儀にとどまらず、相手への敬意を示す手段であり、人間関係を良好に保つための大切なマナーでもあります。

まず、お礼状の構成には決まった基本があります。「前文(季節の挨拶)→主文(お礼の内容)→末文(結びの言葉)→後付け(日付・名前)」という流れです。特に前文では、季節感を意識した挨拶を添えると格式が整います。例えば、「〇〇の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます」のような表現が一般的です。

主文では、「何に対するお礼か」を明確に伝え、過剰にならない程度の丁寧な言葉を用いることが求められます。「このたびは、結構なお品を頂戴し、誠にありがとうございました」など、落ち着いた表現がふさわしいでしょう。加えて、いただいた品や心遣いについての具体的な感想を添えることで、形式だけではない感謝の気持ちが伝わります。

末文では、「今後のご健康とご多幸をお祈り申し上げます」「略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます」などの締めくくりが一般的です。最後に「敬具」などの結語を記し、日付と自分の名前を忘れず記載します。

一方で、避けるべき表現もあります。たとえば、「またの機会に」「再び」などの重ね言葉は、「不幸が繰り返される」といった意味合いにも取られることがあるため、特に弔事関連のお礼状では避けましょう。また、「嬉しかったです」などの口語表現も、目上の方にはふさわしくありません。

このように、目上の方へのお礼状は丁寧な形式を守りつつ、相手の立場や背景に配慮した言葉選びが重要です。心を込めることはもちろんですが、敬意を文章にしっかり反映させることが、信頼関係の構築にもつながります。

お礼状に句読点を使わない理由

お礼状やあらたまった手紙では、昔から「句読点を使わない」という作法が存在します。これは一見すると読みづらさを生むようにも思えますが、背後には日本の伝統的な価値観や美意識が関係しています。

まず一つ目の理由として挙げられるのが、「句読点は子どものための補助記号」とされていた背景です。古くは、文章に句読点がなくても読解できることが知性の証とされていた時代がありました。そのため、句読点の使用は「教養が足りない」と捉えられることもあったのです。

また、句点(。)や読点(、)で文章を区切ることは、「縁を切る」や「中断する」といったネガティブな意味を連想させることがあります。特にお礼状や弔辞、祝いの言葉といったシーンでは、こうした印象を避けるために句読点を使わない習慣が広まりました。

現在では、句読点を使わないことが絶対ではありませんが、フォーマルな手紙では今もなお「句読点を使わない=格式がある」という印象を持たれることが多いです。読みやすさを確保するためには、文を区切りたい箇所で改行を入れる、あるいは言葉の間にスペースを空けるなどの工夫が有効です。

ただし、相手が若い世代であったり、親しい関係である場合は、むしろ句読点を使ったほうが親しみやすく、伝わりやすいと感じることもあります。そのため、完全にルールとして守るというよりは、相手との関係性や文面の内容に応じて使い分ける柔軟さも求められるでしょう。

こうしてみると、お礼状に句読点を使わないという習慣には、日本特有の美意識と気配りが詰まっています。文章そのものを通して、相手への敬意や配慮を表現するための工夫として理解すると、その意義がより深まるはずです。

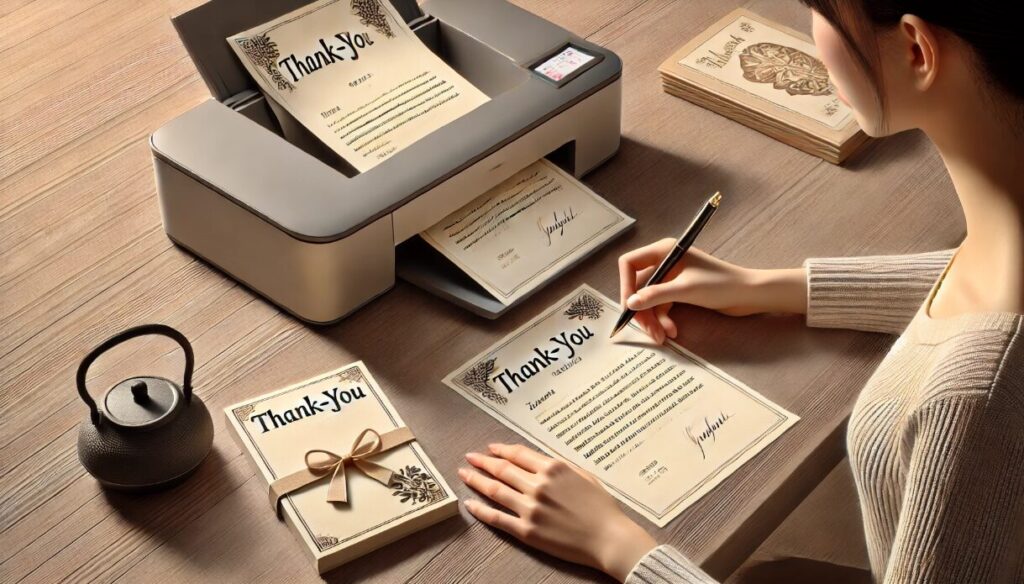

お礼状は手書きと印刷どちらが良い?

お礼状を送る際に「手書きか印刷か」という点で迷う方は少なくありません。それぞれにメリットとデメリットがあるため、シーンや相手との関係性によって適切に選ぶことが大切です。

まず手書きの最大の特徴は、温もりと誠意が伝わりやすいという点です。筆跡にはその人の性格や感情がにじみ出るため、どんなに簡素な内容であっても、丁寧に書かれた手紙には心がこもっていると感じてもらえます。特に目上の方や、長年お世話になった方へのお礼状では、手書きの方がより良い印象を与えるでしょう。

一方で、手書きには「時間がかかる」「書き損じたら書き直しが必要」というデメリットもあります。また、字に自信がない方にとっては大きなハードルに感じられることもあります。

これに対し、印刷されたお礼状は、短時間で多くの相手に同じ内容を送ることができる点が大きな利点です。たとえば結婚式や出産の内祝いなど、多くの人に感謝を伝える必要があるシーンでは、印刷の方が効率的です。

ただし、印刷物だけを送ると無機質な印象を与えることもあります。このため、印刷の文章に加えて一言手書きのメッセージを添えるのが理想的です。たとえば、「お心遣い本当にありがとうございました。お元気でお過ごしくださいませ。」といった一言だけでも、印象が大きく変わります。

また、相手が高齢である、あるいは手書き文化に親しんでいる場合は、印刷のみではそっけなく感じられる可能性もあるため、注意が必要です。

このように、手書きと印刷にはそれぞれの強みがあります。どちらか一方を絶対とする必要はなく、「相手の立場」「お礼の内容」「自分の状況」などを踏まえて、最も適切な形式を選ぶことがポイントです。感謝の気持ちをしっかり届けるという目的さえ忘れなければ、手段は柔軟であって構いません。

お礼状を送るベストなタイミング

お礼状は、贈り物や好意を受け取った直後に気持ちを伝える大切な手段です。だからこそ、いつ送るかが非常に重要なポイントになります。いくら丁寧な文面であっても、時期を逃してしまうと相手に誠意が伝わりにくくなってしまいます。

基本的には、贈り物を受け取った当日または翌日中には、お礼状の準備を始めるのが理想的です。多くの場合、到着から「3日以内」がマナーとして好まれています。これは、相手の気遣いに対して迅速に反応することが、思いやりや丁寧さとして受け取られるからです。特に冠婚葬祭や目上の方からの贈り物の場合には、この「早さ」が評価される傾向にあります。

ただし、何かしらの事情で即座にお礼状が出せないこともあります。仕事や育児、体調不良などでどうしてもタイミングが遅れることもあるでしょう。そのような場合には、まず先に電話やメールで感謝の気持ちを伝えておき、後日改めて正式なお礼状を送るという方法が効果的です。

また、受け取った贈り物が内祝いなどのお返しを必要とするものであれば、先にお礼状を送り、その後で品物を改めて贈るのがスマートです。たとえば「このたびは温かいお祝いをありがとうございました。内祝いの品は追ってお届けいたします」といった一文を添えると、相手も安心します。

このように、お礼状は「すぐに」「誠実に」「相手を思いやる気持ちで」送ることが重要です。タイミングを誤らなければ、内容が簡素でも十分に気持ちは伝わります。相手の心に残るやりとりの一つとして、送り時を意識して行動するとよいでしょう。

こちらの記事もオススメです(^^)/

お礼状に適した封筒・便箋の選び方

お礼状を送る際には、文面の内容だけでなく、使用する封筒や便箋の選び方も相手に与える印象を左右します。形式や色柄によっては、「マナーを知らない」と受け取られてしまうこともあるため、細かな部分にも気を配ることが大切です。

まず基本として、目上の方やフォーマルな相手に対して送るお礼状は、白無地の封筒と便箋が最も適しています。特に罫線のない無地の縦書き便箋は、格式の高い印象を与えるため、冠婚葬祭や改まったお礼のシーンにふさわしいとされています。紙質も、安価なものではなく、少し厚みがあり上質なものを選ぶとよいでしょう。

便箋の枚数にも注意が必要です。1枚だけだと「手抜き」のように受け取られる可能性がありますが、3枚以上になると「不幸が重なる」という迷信もあるため、基本は2枚程度にとどめるのが無難です。もちろん、内容に応じて柔軟に対応することも必要です。

封筒については、同じく白無地でシンプルなデザインのものを選びます。和封筒(縦長でのり付きタイプ)が丁寧な印象を与えるため、お礼状には適しています。差出人の名前は裏面に記載し、のりでしっかりと封をして「〆」などの封字を入れると、形式が整った印象になります。

一方で、親しい友人や同年代の親戚に送る場合は、必ずしも白無地である必要はありません。淡い色味や控えめな柄の入った便箋・封筒を選ぶことで、やわらかく親しみやすい印象を与えることができます。ただし、派手なデザインやキャラクター物は避け、相手に合わせて落ち着いた雰囲気のものを選ぶようにしましょう。

つまり、お礼状の印象は便箋・封筒の選び方でも左右されます。内容と形式の両方を大切にすることで、相手にきちんと気持ちが伝わる一通となるのです。

お礼状が遅れた場合の対応方法

本来、お礼状はできるだけ早く送るのが礼儀ですが、どうしても遅れてしまうこともあります。たとえば体調不良や長期の出張、家庭の事情などが重なると、予定どおりに感謝を伝えるのが難しくなる場合もあるでしょう。そういったときに大切なのは、遅れてしまった事実を放置せず、誠実に対応する姿勢です。

まずは、遅れたことに対するお詫びの言葉をしっかり添えることが必要です。「ご連絡が遅くなりまして、誠に申し訳ございません」や「本来であれば早々にお礼を申し上げるべきところ、ご挨拶が遅れましたことを深くお詫び申し上げます」といった一文から始めると、相手にも事情を理解してもらいやすくなります。

このとき、言い訳を長々と書くのは避けましょう。たとえば「仕事が忙しくて」「体調を崩していて」などの説明が中心になると、感謝よりも自己都合が目立ってしまい、かえって印象が悪くなることがあります。大切なのは、「遅れたことへのお詫び」と「感謝の気持ち」を明確に伝えることです。

また、遅れてしまったことに対して負い目を感じすぎて、お礼そのものを送らずに終わってしまうケースも見られます。しかし、それではかえって失礼になってしまいます。遅れても、何も言わないよりはずっと丁寧な対応と受け取られるのが一般的です。

お礼状が遅れた場合でも、書式や言葉遣いには気を配ることが求められます。いつもの形式通りに、時候の挨拶・お詫び・感謝の気持ち・結びの言葉という流れを守ると、手紙としての体裁が整い、遅れた分の礼儀もカバーできます。

このように、お礼状が遅れた際は、タイミングよりも「誠意のある伝え方」が大切です。多少の遅れであっても、丁寧な対応を心がければ、相手に不快な思いをさせることは少なくなります。大切なのは、気づいたときにすぐ行動に移すことです。

頂き物お礼状の例文:個人で押さえるべきポイントまとめ

- お礼の言葉は相手との関係性に合わせて使い分ける

- 目上の人には丁寧で格式ある表現を用いる

- 友人にはカジュアルでも心が伝わる文面が良い

- お礼メールは簡潔かつ誠実さを意識する

- 食べ物のお礼には具体的な感想を添える

- 親戚には丁寧さと温かみのバランスが重要

- 一言でも感謝の気持ちが伝わる内容にする

- 句読点を使わない書き方は格式を意識した作法

- 手書きは誠意が伝わりやすく特別感が出る

- 印刷でも手書きの一言を添えると丁寧な印象になる

- お礼状は贈り物を受け取ってから3日以内が望ましい

- 封筒と便箋は相手に応じて上品なものを選ぶ

- 遅れた場合はお詫びと感謝を率直に伝える

- 季節の挨拶や結びの言葉も礼儀として大切

- 形式と気持ちの両方を丁寧に整えることが信頼につながる

コメント