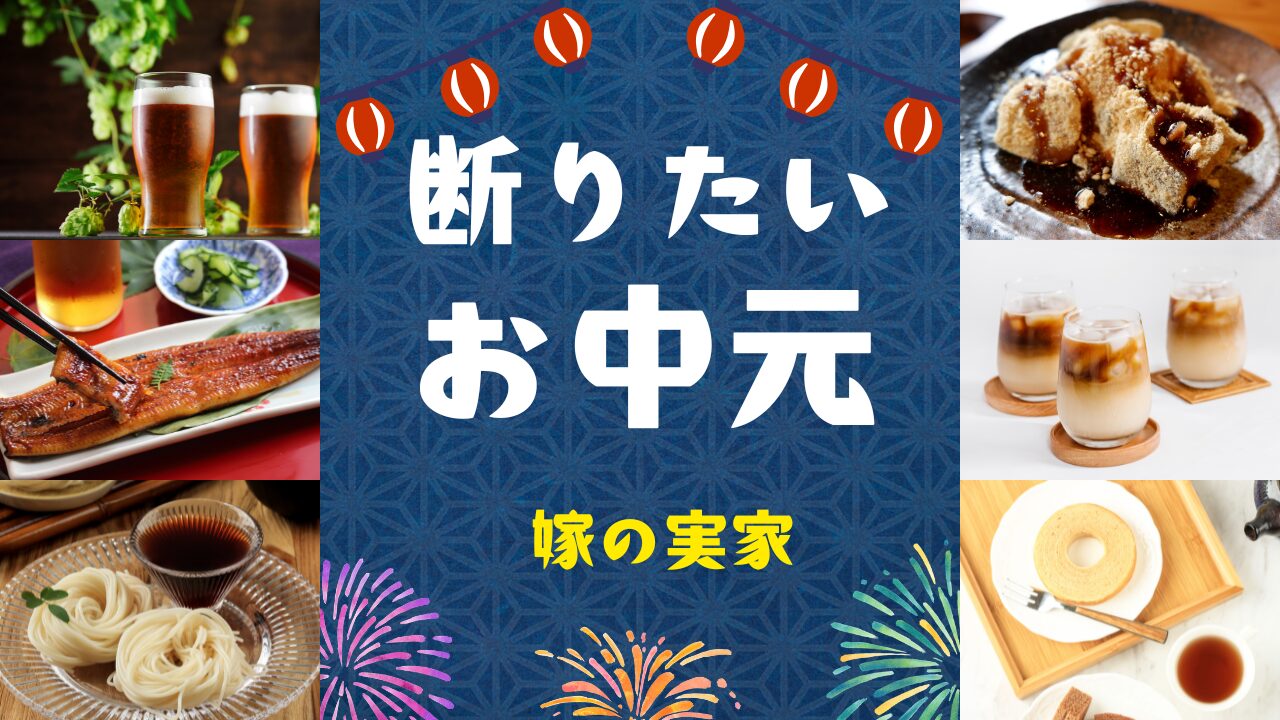

嫁の実家との関係において、「お中元やお歳暮のやり取りをそろそろやめたい」と感じることは珍しくありません。とはいえ、長年の習慣や感謝の気持ちが絡む場面だからこそ、「お断り」するタイミングや伝え方には細心の注意が必要です。特に検索で「嫁の実家 お中元 お断り 例文」と調べている方の多くは、失礼のない表現や角を立てずに関係を保つ方法を探しているのではないでしょうか。

この記事では、「お中元」「お歳暮」を丁寧に辞退したい場合に使える例文を中心に、やめたいと思ったときの判断基準や伝え方のコツを詳しくご紹介します。嫁の実家との良好な関係を大切にしながら、無理のない形で贈答習慣を見直すためのヒントをお届けします。

- 嫁の実家へのお中元を断る際の丁寧な言い回し

- 相手の気分を害さずにお断りするための配慮のコツ

- 高齢や負担を理由にお歳暮をやめたい場合の例文

- お中元やお歳暮をやめる際の自然なタイミングと判断基準

嫁の実家お中元お断りの例文と丁寧な伝え方

- お中元丁寧な断り方のポイント

- 嫁の実家お歳暮 断り方のコツ

- 親同士 お中元 やめたい 例文の紹介

- 娘の嫁ぎ先への挨拶状に添える文例

- お中元お歳暮の断り方で大切な配慮

お中元 丁寧な断り方のポイント

お中元を丁寧に断るためには、「感謝の気持ちを伝えたうえで、今後のやりとりをご遠慮したいという意思を明確に伝える」ことが大切です。いきなり断りの言葉から始めてしまうと、相手に冷たい印象を与えてしまう可能性があるため、まずは品物へのお礼とこれまでの関係性に対する感謝を述べるようにしましょう。

これは、相手が時間や費用をかけて用意した品を一方的に断る形を避けるためでもあります。特に親戚や義実家など、今後も良好な関係を築いていきたい相手であればあるほど、断り方には細やかな配慮が求められます。

例えば、「毎年ご丁寧にありがとうございます。お気遣いには本当に感謝しております。ただ、今後はお気持ちだけ頂戴できれば幸いです」といった表現が自然で柔らかく、相手に不快感を与えにくい言い回しです。

こうすることで、「贈り物そのものを否定する」のではなく、「お心遣いに十分感謝しているが、今後は辞退したい」というバランスのとれたメッセージを伝えることができます。

ただし、断る側の都合だけを一方的に述べると、相手にとっては礼を欠いた印象になってしまうため注意が必要です。「高齢で準備が難しくなってきた」「簡素な暮らしを心がけている」など、相手が納得しやすい理由を添えると、より受け入れられやすくなるでしょう。

このように、丁寧な断り方とは、感謝・配慮・理由の3点が自然な流れで伝わるように工夫することに他なりません。

嫁の実家 お歳暮 断り方のコツ

嫁の実家へのお歳暮を断る際には、「お互いの関係を壊さない表現」が求められます。お歳暮は感謝の気持ちを表す年中行事であり、礼儀として定着しているため、やめるタイミングや伝え方を間違えると、相手の心証を損ねる恐れがあります。

そのため、断り方のコツとしては、まず第一に「これまでの感謝の気持ちを丁寧に伝えること」が挙げられます。いきなり「今後は遠慮させてください」と伝えてしまうと、関係の終わりを意味してしまうように受け取られかねません。

例えば、「長年にわたり温かなお心遣い、本当にありがとうございます。いただくたびに感謝の気持ちでいっぱいです。ただ、今後はどうかお気を遣わず、お気持ちだけ頂戴できればと思っております」という言い回しが丁寧で効果的です。

このように伝えると、単にお歳暮のやり取りをやめたいのではなく、「相手の厚意に甘えてばかりでは申し訳ない」「今後も関係は続けたい」といった、前向きな意思をにじませることができます。

また、文面で伝える場合は、「略儀ながら書面にて失礼いたします」などの定型句を入れておくと、フォーマルな印象になり、誤解を避けることができます。手紙が難しければ、電話やLINEなどでも構いませんが、文面の工夫で丁寧さを補うように意識してください。

さらに、どうしても断りにくいと感じる場合は、娘さんを介してやんわりと伝えてもらうという手段もあります。ただし、娘さんに任せる場合も言葉遣いには注意し、あくまで感謝を前提とした丁寧なトーンを崩さないことが肝心です。

こちらの記事もオススメです(^^)/

親同士 お中元 やめたい 例文の紹介

親同士のお中元のやり取りをやめたいときは、「気持ちを汲んだうえで、お互いにとって負担が少なくなる選択肢として提案すること」がポイントです。形式的な贈り物がかえって義務感を生んでしまい、お互いにとって負担になっているケースも少なくありません。

実際、多くの家庭で「もうやめたいがタイミングが分からない」という声があります。こうした中で、お互いの関係性を大切にしながらも、お中元文化を簡素化したいという思いは、ごく自然なことと言えるでしょう。

そこで以下のような例文が役立ちます。

拝啓

梅雨明けの候、皆様にはお変わりなくお過ごしのこととお喜び申し上げます。いつもご丁寧なお心遣いをいただき、心より感謝申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、今後は季節のご挨拶を控えさせていただきたく存じます。

お気持ちは大変ありがたく、頂いたご厚意は心に刻んでおりますので、どうかご無理なさらずにお付き合いいただけますと幸いです。末筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具

このような例文を使えば、相手の立場を思いやりつつ、自然な形でお中元をやめたいという意志を伝えることが可能です。

ただし、相手によっては習慣を大事にしていることもあるため、一度きりで完全に終わらせようとせず、ワンクッションを置いて様子を見るのも一つの方法です。最初は「今年からは控えさせていただきたい」と伝え、翌年も届かなければ継続して断り続けるという形をとるのも現実的です。

このように、丁寧な言葉と一貫した姿勢を持つことで、無用な摩擦を避けながら、お互いに心地よい関係を保つことができます。

娘の嫁ぎ先への挨拶状に添える文例

娘の嫁ぎ先への挨拶状は、単なる形式ではなく、両家の信頼関係を築くための大切な一歩です。中でも、季節の贈り物に添える挨拶状は、相手への敬意や思いやりを伝える絶好の機会となります。特に結婚直後や初めてのお中元・お歳暮であれば、挨拶状の内容には一層の丁寧さが求められます。

まず大切なのは、季節感のある言葉から書き始めることです。例えば、「盛夏の候」「立冬の折」など、その時期にふさわしい時候の挨拶を入れることで、格式と心遣いが伝わります。そのうえで、娘がお世話になっている感謝の気持ちを率直に表現するようにしましょう。

以下は、実際に使える挨拶状の文例です。

拝啓

盛夏の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

おかげさまで娘も日々健やかに過ごしており、貴家の温かなお心遣いに深く感謝しております。このたびは、ささやかながら当地の品をお中元としてお贈り申し上げます。どうぞご笑納いただけましたら幸いです。

今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。暑さ厳しき折、どうぞご自愛のうえお過ごしくださいませ。

敬具

このように、感謝の言葉を中心に据え、贈り物が形式的なものでないことを伝える表現を意識することが大切です。また、「どうぞご笑納ください」や「ご自愛くださいませ」といった柔らかい締めの言葉を添えることで、より温かみのある印象になります。

一方で、あまりにも堅苦しくなりすぎると、かえって距離を感じさせてしまう恐れがあります。相手との関係性に応じて、表現のトーンを調整するとよいでしょう。丁寧さと温かさの両方を意識した挨拶状は、相手に良い印象を与えるだけでなく、両家の良好な関係の土台にもなります。

お中元お歳暮の断り方で大切な配慮

お中元やお歳暮を断る際に最も大切なことは、「感謝を前提に、丁寧な姿勢を崩さないこと」です。ただ贈答を止めたいという意思を伝えるだけでは、相手に誤解を与えたり、関係性が悪化したりするリスクがあります。

お中元やお歳暮は、単なる贈り物以上に、「日頃の感謝」や「ご縁を大切にしたい」という意思表示です。断ること自体はマナー違反ではありませんが、それをどう伝えるかによって、相手の受け取り方は大きく変わります。

ここで重要なのが、「今後も良い関係を続けたい」というメッセージを明示することです。断るという行為が、相手との関係を断ち切るものではないということを、言葉にして伝えるようにしましょう。

例えば、「いつも温かなお心遣いをいただき、本当にありがとうございます。ただ、今後はお気持ちだけありがたく頂戴し、贈り物はご遠慮させていただければと思っております。今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」といった文章は、相手に無理をさせず、こちらの事情も理解してもらいやすい伝え方です。

さらに、断りを入れる時期も配慮すべき点の一つです。贈り物が届く直前や、すでに発送された後に断ると、相手を困惑させてしまいます。そのため、事前に余裕をもって意思を伝えることが望ましいと言えます。

また、断る理由については、あまり細かく説明する必要はありませんが、「高齢になり準備が難しくなってきた」「経済的な負担を減らしたい」など、相手が納得しやすいものを選びましょう。責任を感じさせず、自然な流れで断ることがポイントです。

こうして見ていくと、お中元やお歳暮の断り方には、単なる言葉以上の配慮が求められることがわかります。相手への思いやりを忘れず、円満に関係を続けていくための橋渡しとして捉えることが、最も重要な姿勢と言えるでしょう。

嫁の実家へのお中元お断り例文と関係継続の工夫

- 親同士 お歳暮 なしにする判断基準

- 結婚後初めての お歳暮 親同士の対応

- 娘の嫁ぎ先 お歳暮 いつまで続ける?

- 高齢でお歳暮やめる例文の使い方

- 地元のギフトがなぜオススメか

親同士 お歳暮 なしにする判断基準

親同士でのお歳暮のやり取りを「なし」にするかどうかを決めるには、形式だけにとらわれず、両家の関係性や負担感を丁寧に見極めることが大切です。特に結婚を機にお歳暮のやり取りが始まった場合、「続けるべきか」「やめてもいいのか」は多くの家庭で悩まれるテーマです。

まず、判断の軸として最も多いのが「気遣いのバランスが取れているかどうか」です。どちらか一方が負担に感じている、あるいは形式的になっており本来の感謝の気持ちが伴わなくなっている場合は、思い切ってやめるという選択肢も前向きに考えるべきでしょう。

次に重要なのが、親同士の交流頻度や関係の深さです。普段から頻繁に会う、電話やLINEで連絡を取り合っているといった関係であれば、贈り物を通じて感謝を表すことにそれほど重きを置かないケースもあります。反対に、遠方に住んでいて直接の交流が少ない場合は、お歳暮が唯一の「ご挨拶の機会」になることもあるため、もう少し続けることが望ましいかもしれません。

また、年齢や生活スタイルの変化も考慮すべき要素です。高齢になった両親にとっては、お歳暮の準備や手配が体力的にも負担になることがあります。そうした場合は、「形式にこだわらず、気軽なお付き合いにしていきませんか」とやんわり提案するのも有効です。

いずれにしても、やめるかどうかを判断する際は「どちらの家にも負担をかけず、気持ちよく続けられるかどうか」を軸にし、無理のない範囲で継続するか終了するかを柔軟に考えることが大切です。

結婚後初めての お歳暮 親同士の対応

結婚後、親同士が初めて迎えるお歳暮のシーズンは、気遣いと礼儀が試されるタイミングとも言えます。お互いの家族同士が良好な関係を築いていくためにも、最初の対応は特に慎重に進めたいところです。

まず、初回のお歳暮に関しては「贈るのが無難」と考えるのが一般的です。これは、形式ではあっても「ご挨拶の機会」として社会的にも受け入れられており、失礼に当たることがないためです。逆に、最初から何もない場合、相手によっては「礼儀を欠いている」と受け取る可能性がゼロではありません。

とはいえ、すべての家庭が同じ価値観で動いているわけではありません。最近では、贈り物の文化そのものに負担を感じている人も多く、「最初に確認しておけばよかった」と後悔するケースも少なくないのが現実です。そこで有効なのが、事前に子どもを介して両家の意向をすり合わせておくことです。

例えば「お互い形式的な贈り物は控えて、言葉や連絡でのやり取りを大切にしていきたい」など、双方が納得できる方針があれば、それに従うのも問題ありません。

一方で、初回だけはお歳暮を贈り、翌年以降やめる場合は、事前にその旨を伝えておくか、挨拶状に一言添えると角が立ちにくくなります。「今回限りのご挨拶として」と書き添えることで、相手の期待をあらかじめ調整することができるためです。

結婚直後の親同士のお歳暮は、お互いの信頼関係を築く出発点にもなり得ます。このため、最初は丁寧に、そしてその後の対応については、無理なく続けられる形を夫婦で話し合って調整するのが最も現実的です。

娘の嫁ぎ先 お歳暮 いつまで続ける?

娘の嫁ぎ先に対してお歳暮をいつまで贈り続けるべきかという問いは、多くの家庭で共通する悩みの一つです。目安が明確に決まっていないからこそ、迷いが生まれやすいテーマでもあります。

実際には、3年を一つの区切りとして考える人が多いようです。これは、結婚後の関係性がある程度落ち着き、お互いの家庭のやり方が見えてくる時期でもあるからです。このタイミングで、やり取りを続けるか、自然にやめるかを見直すのがちょうど良い判断ポイントになります。

一方で、関係性の深さによっては、それ以上続ける場合もあります。例えば、娘夫婦が同居していたり、頻繁に交流がある場合には、お歳暮が継続的な感謝を表す手段として定着するケースも見られます。逆に、疎遠になっていたり、物理的にも距離がある場合は、早い段階でやめても不自然ではありません。

ここで注意したいのは、「一方的にやめない」ことです。突然やめてしまうと、「何かあったのでは」と相手に不信感を与える可能性があります。やめる場合は、「今年で最後にさせていただきたく存じます」「今後はお気持ちだけで十分でございます」など、やんわりと断りの言葉を添えるようにしましょう。

さらに、時期的な事情として、相手が高齢になった場合や体調を崩している場合は、負担軽減のためにお互い申し合わせてやめることもあります。娘を通して「今後はご挨拶だけにしましょう」と提案するのも一つの方法です。

こうして見ると、お歳暮をいつまで続けるかは「年数」よりも、「お互いが無理なく心地よく続けられているかどうか」が本質的な基準になります。贈ることに気持ちがこもらなくなってきた時が、見直すサインかもしれません。

高齢でお歳暮やめる例文の使い方

高齢を理由にお歳暮のやり取りをやめたいとき、角が立たないように断るには、丁寧な言葉と配慮を込めた表現が欠かせません。特に長年贈り合ってきた相手には、「やめること」に対して気まずさや後ろめたさを感じる方も多いのではないでしょうか。

このようなときには、「高齢による事情」を前面に出すことで、相手も自然と納得しやすくなります。あくまでやり取りをやめるのは体力的・生活上の変化によるものであって、相手への感謝や関係性を否定するものではない、という姿勢を伝えることが大切です。

以下に、使いやすい例文を紹介します。

拝啓

年の瀬も押し迫り、何かとご多用のことと存じます。

毎年ご丁寧なお歳暮を賜り、誠にありがとうございます。

さて、私どもも高齢となり、年末年始の準備が少しずつ難しくなってまいりました。

つきましては、今後はこのようなご厚意は辞退させていただきたく存じます。

変わらぬご交誼を今後ともお願い申し上げますとともに、皆さまのご健康とご多幸をお祈りいたします。

敬具

この例文では、「お礼」「事情の説明」「今後の関係への配慮」の3点を自然な流れで組み込んでいます。また、「辞退」という言葉を使うことで、相手に対する敬意と控えめな表現が両立できています。

一方で、文面だけでは冷たく感じられることもあるため、親しい間柄であれば電話などで一言補足するのも効果的です。「実は、もう贈り物の準備が体力的に難しくなってきて…」と伝えることで、相手も納得しやすくなります。

これらの言い回しは、高齢によるやめ時を穏やかに伝えたい場合に有効です。断ることが目的ではなく、これからも良い関係を続けたいという思いを言葉に乗せることが、最も大切なポイントだと言えるでしょう。

地元のギフトがなぜオススメか

贈り物選びに迷ったとき、「地元のギフト」という選択肢には、他のカタログギフトにはない魅力があります。単に「物」を贈るのではなく、「思い」や「土地の物語」を一緒に届けられるのが、このサービスの大きな特長です。

その中でも特におすすめなのが、47都道府県の特産品から好きなものを選べる「地元のギフト」です。これは、地域の旬の食材や伝統的な加工品を、つくり手のエピソードと共に届けるカタログギフトであり、贈る側と受け取る側のどちらにも満足感を与えてくれる仕組みが整っています。

例えば、「ふたりのじもと」というシリーズでは、贈り手の二人それぞれの出身地の特産品を1冊のカタログにまとめることができます。結婚式の引き出物や内祝いなどで人気があり、受け取る側も「どんな組み合わせだろう」と楽しみにしてくれるケースが多いようです。

また、通常のカタログギフトと違い、商品には“じもカード”という情報カードが付いており、生産者の想いやこだわりが詳しく紹介されています。このカードによって、「知らない地域の新しい魅力に出会えた」という声も多く、単なる贈り物以上の価値を提供しています。

さらに、地域の生鮮品は「旬の時期に届ける」というこだわりがあり、鮮度や味わいも抜群です。例えば、春に申し込んだりんごが秋になって届くなど、四季の移ろいを感じながら楽しめる仕掛けも魅力の一つです。

このように、「地元のギフト」は、贈り主の気持ちがより深く伝わるギフトサービスとして、多くの人に選ばれています。「贈りっぱなし」になりがちな従来のカタログギフトとは一線を画す点もポイントです。

単なる消費ではなく、地域への貢献にもつながるこのギフトは、「ちょっと特別な贈り物をしたい」と思う人にこそおすすめです。自分らしい感謝の形を表現する手段として、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

嫁の実家 お中元 お断り 例文にまつわるまとめポイント

- 感謝を最初に述べた上で断るのが丁寧な伝え方

- 一方的な断りではなく相手への配慮を示すことが大切

- 「お気持ちだけ頂戴します」といった表現が柔らかい

- お断りの理由は簡潔かつ納得しやすい内容がよい

- 「高齢」や「簡素な暮らし」など自然な事情を伝えると受け入れられやすい

- 書面で伝える場合は時候の挨拶や定型句を入れると丁寧さが増す

- 電話やLINEで伝える際も言葉遣いに注意が必要

- 娘を通じて伝える場合も感謝を前提に柔らかく

- お中元やお歳暮をやめることはマナー違反ではない

- 贈答文化を簡素化する提案には相手の負担軽減も含める

- 初めてのお歳暮は贈るのが無難であることが多い

- やめ時の目安として「3年」を区切りにするケースが多い

- 贈り物をやめても挨拶や連絡を続けることで関係は保てる

- 高齢を理由にする断り方は相手に理解されやすい

- 「地元のギフト」は感謝を伝える新しい手段としておすすめ

コメント