年末が近づくと、「御歳暮 いつ贈るべきか」と悩む方も多いのではないでしょうか。御歳暮は、日頃お世話になった方へ感謝の気持ちを伝える日本の伝統的な贈答文化です。しかし、贈るタイミングやマナーには地域差や時代の変化があり、正しい時期を理解していないと、思わぬ失礼になってしまうこともあります。

この記事では、御歳暮を「いつまで」に贈ればよいかという基本から、「年明け」にずれ込んでしまった場合の対処法、「のし」の正しい書き方までを丁寧に解説します。また、どんな品を選べばよいか悩んでいる方向けに、近年の人気ギフトを「ランキング」形式でご紹介し、「おすすめ」の選び方も具体的に解説しています。

これから御歳暮の準備を始める方にとって、この記事がマナーを守りつつ、気持ちの伝わる贈り物選びのヒントとなれば幸いです。

- 御歳暮を贈る正しい時期と地域ごとの違い

- 年明けや遅れて贈る際のマナーや対応方法

- お歳暮とのしの書き方や形式的な注意点

- 相手に喜ばれるおすすめのギフト選びのコツ

御歳暮は、いつ贈るのが正しい時期?

- お歳暮とは?意味と起源を解説

- 地域別のお歳暮の時期に注意

- お歳暮いつまでに届くのがマナー?

- 関東と関西で違うお歳暮のタイミング

- お中元との違いとは?

お歳暮とは?意味と起源を解説

お歳暮とは、年の終わりに日頃お世話になった方へ感謝の気持ちを込めて贈る贈り物のことです。日本独自の贈答文化であり、現在でも家庭やビジネスの場で広く行われています。

起源をたどると、お歳暮のルーツは古く、室町時代の「御霊祭(みたままつり)」に由来するという説があります。これはご先祖様の霊を正月に迎える際、供え物を配ったことが始まりとされており、その後、江戸時代になると武士や商人たちが目上の人へ年末の挨拶として贈り物をする習慣へと変化していきました。さらに明治時代には、一般家庭にもこの習慣が広がり、現在のように「一年間お世話になった方へ感謝を伝える贈り物」として定着していきます。

お歳暮は単なるプレゼントではなく、「来年もよろしくお願いします」という未来への挨拶を含むものでもあります。そのため、感謝とともに、今後の良好な関係を願う意味合いが強く込められています。

一方で、贈る相手やタイミング、金額、品物の選び方には一定のマナーが伴います。例えば、高額すぎる品を贈ると相手に気を遣わせてしまうこともあります。こうしたマナーに配慮することが、お歳暮の本来の意味を正しく伝えるうえで重要です。

このようにお歳暮は、単なる季節の習慣ではなく、日本人の「感謝の文化」が形になった贈答行事と言えるでしょう。

地域別のお歳暮の時期に注意

お歳暮を贈る時期は全国で統一されているわけではなく、地域ごとに微妙な違いがあります。この点を理解しておかないと、相手に不快な印象を与えてしまう可能性もあるため注意が必要です。

まず、関東地方ではお歳暮を贈る時期が他地域よりも早く、12月初旬から20日頃までが一般的です。企業などでは11月下旬から贈るケースも増えており、年々早まっている傾向があります。一方で、関西地方を含むその他の多くの地域では、12月13日から20日頃が標準的なお歳暮の期間とされています。この日付は「正月事始め(すす払い)」と重なっており、伝統的な意味合いを持つ日でもあります。

また、沖縄においては12月1日から25日までと、比較的長い期間にわたってお歳暮を贈る習慣があります。ただし、年末は旅行や帰省で家を空ける人も多いため、遅くなりすぎないように配慮することが求められます。

このように、地域によって「常識」とされるタイミングが異なるため、贈り先がどの地域かを把握し、適切な時期に手配することが大切です。特にビジネスシーンでは、タイミングのズレが信頼関係に影響することもあるため、細心の注意が必要です。

相手の地域性を尊重した贈り方ができれば、それだけで丁寧な印象を与えることができるでしょう。

お歳暮いつまでに届くのがマナー?

お歳暮は年内に届けるのが基本であり、一般的には12月20日頃までに相手に届くよう手配するのがマナーとされています。これは年末の多忙な時期を避け、相手に余裕をもって受け取ってもらうための配慮です。

この期間には意味があります。12月13日は「正月事始め」として知られ、大掃除や正月準備を始める節目の日です。そのため、13日以降にお歳暮が届くのがちょうど良いとされてきました。ただし、近年では通販や配送事情の変化により、11月末からお歳暮が届くケースも珍しくありません。

一方で、12月25日以降になると相手もお正月の準備に追われている可能性が高くなります。この時期を過ぎてしまうと、せっかくの感謝の気持ちも受け取りにくくなってしまうおそれがあります。

やむを得ず年末に間に合わない場合は、お歳暮ではなく「お年賀」や「寒中見舞い」として贈るのがマナーです。この場合は、のしの表記を変更するなどの配慮が必要になります。

このように、お歳暮を贈る時期はただのスケジュールではなく、相手への気遣いを表す重要な要素です。できるだけ早めに準備し、12月20日頃までには確実に届くようにしましょう。

関東と関西で違うお歳暮のタイミング

お歳暮を贈る時期は、日本全国で共通しているように思われがちですが、実際には関東と関西で異なる風習があります。この違いを知らずに贈ってしまうと、マナー違反と受け取られてしまうこともあるため、地域ごとの習慣を理解しておくことが大切です。

まず、関東地方ではお歳暮の時期がやや早く、12月初旬から20日頃までに贈るのが一般的です。企業やビジネス関係では11月末から贈り始めるケースも多く、年々早まっている傾向も見られます。これは首都圏特有の忙しさや、物流の混雑を避けるための配慮でもあります。

一方、関西地方では12月13日から20日頃までが標準的な時期とされています。この13日は「正月事始め」として伝統的な意味を持ち、古くからこの日を起点にお歳暮を贈る習慣が根付いています。関西の方がやや保守的で伝統を重んじる傾向があるため、贈る時期もそれに準じているのです。

このような違いを無視して関西の方へあまりに早く贈ってしまうと、「せっかち」や「形式を知らない」と思われる可能性もあります。逆に、関東にお住まいの方へ20日以降に贈ると、年末の忙しさに重なり迷惑になってしまうかもしれません。

贈る相手の地域を事前に調べ、その土地の風習に合わせたタイミングで送ることが、お歳暮での心遣いの第一歩です。全国一律のルールだと思い込まず、相手の地域性に寄り添うことが、贈り物を通じた良好な関係づくりにつながります。

お中元との違いとは?

お歳暮とよく比較される贈り物に「お中元」がありますが、そもそも両者は目的や時期が異なります。どちらも感謝を伝える贈答文化ですが、その意味やタイミングをしっかり区別して理解しておくことが重要です。

お中元は、夏の時期に贈る贈り物で、半年間の感謝を込めて贈るのが基本です。一般的には、関東地方では7月初旬から15日頃まで、関西地方では8月初旬から15日頃までに贈るのが通例とされています。つまり、時期的には夏の盛りに贈られるもので、お歳暮よりも早いタイミングになります。

また、お歳暮が「1年間の感謝」と「来年もよろしくお願いします」という年末のご挨拶を兼ねているのに対し、お中元は「前半半年分の感謝」といった意味合いが強くなります。そのため、両方贈ることでより丁寧な感謝の気持ちを伝えることができますが、無理に両方を贈る必要はありません。贈り先との関係性や距離感に応じて使い分けましょう。

例えば、仕事上のお付き合いが深い取引先や、特にお世話になった親戚にはお中元・お歳暮の両方を贈ることが多いです。一方で、個人的な関係であれば、どちらか一方でも十分な場合もあります。

なお、お中元のマナーも地域によって差がありますので、時期や表書きには注意が必要です。「お中元」として贈れる期間を過ぎてしまった場合は、「暑中見舞い」や「残暑見舞い」に表書きを変えるとよいでしょう。

このように、似て非なる贈り物である「お歳暮」と「お中元」は、それぞれの役割を理解して使い分けることで、よりスマートで好印象な贈答が可能になります。

御歳暮いつ遅れても失礼にならない?

- お歳暮 年明けに贈るのはアリ?

- 寒中見舞いとして贈る場合の注意点

- 喪中の相手に贈るときのマナー

- お歳暮 のしの正しい書き方

- お歳暮 お返しは必要?マナーを解説

- お歳暮 ランキングから見る人気ギフト

- お歳暮 おすすめは「地元のギフト」とは?

お歳暮 年明けに贈るのはアリ?

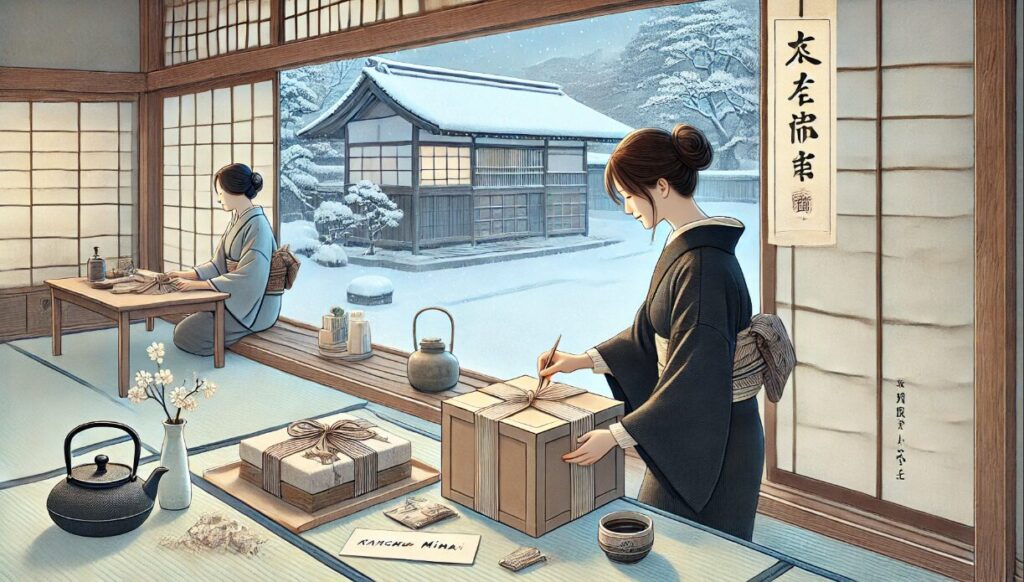

お歳暮は原則として年内に贈るのが一般的なマナーです。しかし、年末の忙しさや不測の事情によって、贈りそびれてしまうこともあるでしょう。そのような場合でも、年明けに対応する方法は存在します。

まず知っておきたいのは、年明けに贈る際には「お歳暮」としてではなく、「お年賀」または「寒中見舞い」として贈るのが基本です。年明けに「お歳暮」と記載された贈り物が届くと、マナーを知らないと見なされる恐れがあります。これは、”お歳暮=年内に贈るもの”という社会的な共通認識があるからです。

では「お年賀」として贈る場合、いつまでに届ければよいのでしょうか? 関東では1月7日、関西では1月15日までが「松の内」とされており、この期間内に届けることが望ましいとされています。この時期を過ぎた場合は「寒中見舞い」へ切り替える必要があります。

また、お年賀は本来「年始のご挨拶」として直接手渡しするのが正式とされていますが、現代では配送も一般的になってきました。特に遠方の相手や訪問の予定が立たない場合は、配送でも失礼には当たりません。

年明けに贈る場合は、のし紙の表書きにも注意しましょう。表記は「お歳暮」ではなく「御年賀」や「寒中御見舞」に変える必要があります。こうした細かなマナーを守ることで、年明けでも丁寧な印象を与えることができます。

うっかり年を越してしまったからといって諦める必要はありません。形を変えて感謝の気持ちを伝えることで、相手にも誠意がしっかり届きます。

寒中見舞いとして贈る場合の注意点

お歳暮やお年賀の時期を過ぎてしまった場合、代わりに「寒中見舞い」として贈り物を届けることができます。寒中見舞いは冬の厳しい寒さの中で相手の健康を気遣う意味が込められた挨拶であり、フォローとしても非常に自然な形です。

寒中見舞いを贈る時期は、松の内が明けた後から立春(例年2月4日頃)までとされています。関東では1月8日以降、関西では1月16日以降が目安です。この期間を過ぎてしまうと、次は「余寒見舞い」となりますので注意しましょう。

表書きのマナーも重要です。のし紙には「寒中見舞い」と書きますが、目上の方に贈る場合にはより丁寧な「寒中御伺(かんちゅうおうかがい)」とするのが一般的です。この違いに気づけるかどうかで、相手への印象が大きく変わることもあります。

贈り物としては、日持ちのする食品や消耗品、タオル類などが人気です。寒い季節にぴったりのホットドリンクやスープの詰め合わせなどもよく選ばれています。ただし、お歳暮やお年賀と異なり、豪華すぎる贈り物は避ける方が無難です。あくまで「時期を過ぎたことへの配慮」としての意味合いが強いため、過度に華美な品物はかえって気を遣わせてしまう可能性があります。

また、遅れてしまったことへの一言を添える手紙やメッセージも忘れずに入れましょう。「寒い時期が続きますがご自愛ください」などの言葉を入れると、相手に対する思いやりがしっかり伝わります。

こうした配慮を重ねることで、遅れてしまった贈り物も、きちんと感謝の気持ちが伝わるものになります。

喪中の相手に贈るときのマナー

お歳暮の時期がちょうど喪中と重なってしまうと、「贈っていいのか」「失礼にならないか」と悩む方も少なくありません。しかし、喪中の相手にお歳暮を贈ること自体はマナー違反ではありません。ただし、タイミングや内容、表書きに十分配慮する必要があります。

まず大前提として、お歳暮はお祝い事ではなく「感謝」を表す贈り物です。そのため、喪中であっても本来は贈って差し支えありません。しかし、故人が亡くなってから49日が経っていない「忌中」の場合は、配慮が必要です。この期間中は相手も心身ともに落ち着かない時期と考えられているため、贈り物は避けるのが無難でしょう。

忌明け後であれば、お歳暮を贈ることは可能ですが、のし紙には注意が必要です。通常使われる紅白の水引や「お歳暮」という表書きは、慶事を連想させてしまいます。喪中の相手には、無地ののしや簡素な掛け紙を使用し、表書きを「御礼」や「寒中御見舞」に変えるのが適切です。

また、喪中の相手に贈る品物は、控えめで実用的なものを選ぶのが望ましいです。派手な包装や華美なアイテムは避け、落ち着いた色味のタオルセットや食品などが一般的に好まれます。

さらに、同封する挨拶状やメッセージにも一工夫が必要です。「このたびはご不幸があり、心よりお悔やみ申し上げます」といった一言を添えることで、相手への思いやりが伝わりやすくなります。

このように、喪中の相手にお歳暮を贈る際は、形式よりも心配りが大切です。マナーを正しく理解し、相手の立場に寄り添った対応を心がけましょう。

お歳暮 のしの正しい書き方

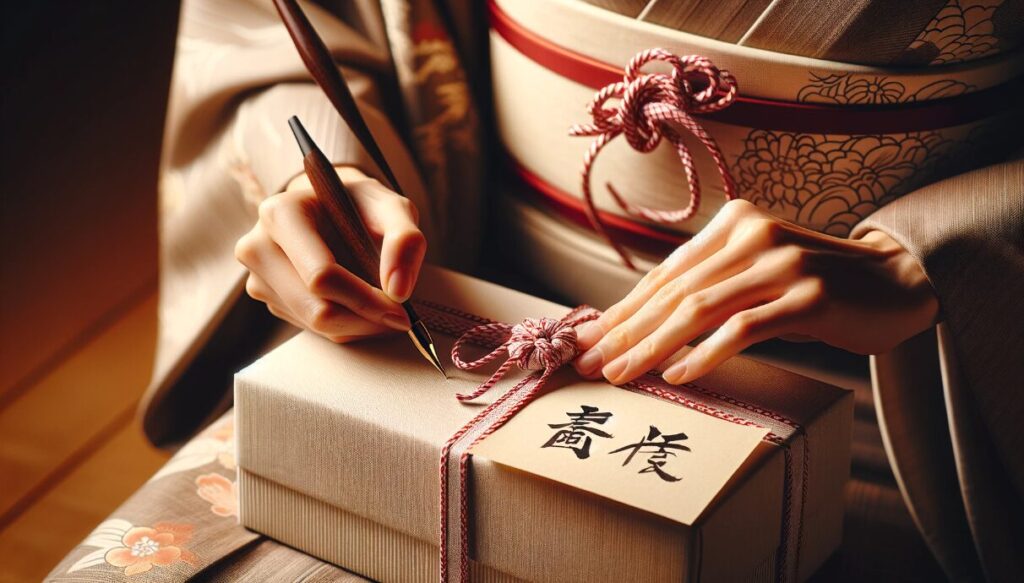

お歳暮を贈る際に欠かせないのが「のし紙」です。のしは贈り物の内容や意味を相手に伝える大切なマナーであり、正しく使わなければ失礼にあたることもあります。とくにビジネスや目上の方への贈答では、細かな点まで配慮が必要です。

まず、水引は「紅白の蝶結び」を使用します。蝶結びは「何度繰り返してもよい」という意味があり、季節の挨拶や出産祝いなどの定期的な贈り物に適しています。お歳暮は年末のご挨拶として毎年贈るものなので、結び切りではなく蝶結びを選ぶのが基本です。

次に、表書きは中央上部に「御歳暮」または「お歳暮」と記載します。どちらの表記でも問題はありませんが、ビジネスなどフォーマルな場面では「御歳暮」とする方が一般的です。

名前の書き方にも注意しましょう。表書きの下に、贈り主の名前をフルネームで記載します。会社として贈る場合は、会社名の下に代表者名を添えるのがマナーです。複数人の連名にする場合は、上下関係を考慮して順番を決めるとより丁寧です。

また、のし紙のかけ方には「外のし」と「内のし」の2種類があります。外のしは包装紙の上からのし紙をかける方法で、誰からの贈り物かわかりやすくしたい場合に向いています。一方、内のしは包装紙の内側にのし紙をかけるスタイルで、控えめな印象を与えます。ビジネス用途では外のしが一般的ですが、個人間では内のしを選ぶ人も増えています。

このように、のしの使い方一つで、相手への印象が大きく変わります。形式的に思えるかもしれませんが、こうした気配りこそが、贈り物に込めた気持ちを丁寧に伝える手段となるのです。

お歳暮 お返しは必要?マナーを解説

お歳暮をいただいたとき、「お返しをすべきかどうか」で悩む方は少なくありません。特に初めてお歳暮を受け取った場合、その後の対応に戸惑うこともあるでしょう。

結論から言えば、お歳暮には本来「お返し」は不要です。お歳暮は日頃の感謝を込めて贈るものであり、贈られた側が必ずしも同じように返礼する必要はありません。むしろ、無理にお返しをすると、形式的な義務のように受け取られ、かえって気を遣わせてしまう可能性もあります。

ただし、いただいたことへの「お礼の気持ち」をきちんと伝えることは非常に大切です。形式としては、電話や手紙で感謝の意を伝えるのが基本となります。特にビジネスシーンでは、礼状を添えることで誠意がしっかりと伝わります。

それでも「何かしら返したい」という気持ちがある場合は、少し時期をずらして「寒中見舞い」や「御礼」として贈るのがおすすめです。この際には、いただいた品物の半額から同額程度を目安にすると無難です。あくまで「同等または控えめな品物」を選び、豪華になりすぎないように注意しましょう。

また、一度お返しをすると、次回以降も継続してやり取りが続くケースがあります。そのため、今後の付き合い方も考慮して判断することが必要です。年配の方や取引先などには、お返しというよりは気遣いとしての贈り物を選ぶと良いかもしれません。

お歳暮の本来の目的は「感謝の気持ちを伝えること」です。形式にとらわれ過ぎず、相手との関係性を見極めたうえで、誠実な対応を心がけましょう。

お歳暮 ランキングから見る人気ギフト

お歳暮選びに悩んでいる方にとって、実際に人気のある商品ランキングは非常に参考になります。多くの人が選んでいるということは、それだけ「もらって嬉しい」アイテムである可能性が高いということです。

現在のお歳暮ギフトの傾向としては、「実用性」と「高品質」のバランスが取れたものが選ばれる傾向にあります。たとえば、お歳暮ランキングで常に上位に入るのは「ハム・ソーセージの詰め合わせ」「ビールや日本酒などの酒類」「焼き菓子やチョコレートなどのスイーツ」です。これらは幅広い世代に喜ばれやすく、家庭で気軽に消費できる点が評価されています。

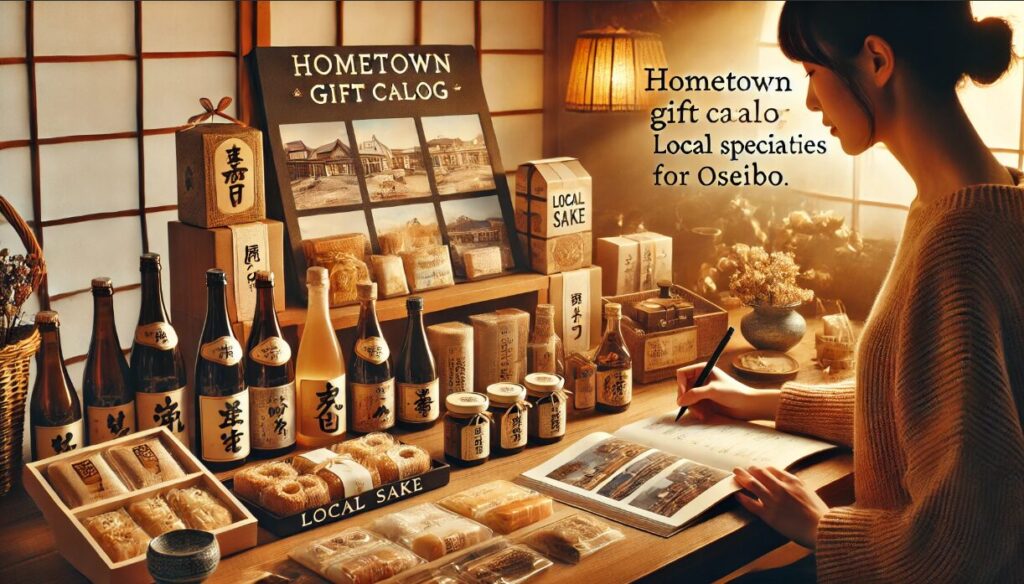

また、近年では「ご当地グルメ」や「高級調味料」なども注目されています。特に遠方の方に贈る場合は、自分の地元の名産品を選ぶことで、話題性やオリジナリティが加わり、印象に残りやすくなります。こうした「地元のギフト」などのサービスも、お歳暮需要に合わせて拡大しており、カタログ形式で選べる便利さも魅力の一つです。

加えて、健康志向が高まっていることから、無添加食品やオーガニック商品も人気のカテゴリとなっています。贈り物であっても体に優しいものを選びたいという気遣いが、特に年配の方から好まれている傾向です。

ただし、ランキングにある人気ギフトをそのまま選ぶのではなく、贈る相手の家族構成や好みに合わせてカスタマイズすることが大切です。たとえば、一人暮らしの方に大量の詰め合わせを贈っても消費しきれず、かえって迷惑になる可能性があります。

このように、お歳暮ランキングは参考にはなるものの、最終的には「相手の立場に立って選ぶこと」が最も大切です。人気の品物に少しの心遣いを添えるだけで、より気持ちが伝わる贈り物になります。

お歳暮 おすすめは「地元のギフト」とは?

近年、お歳暮として注目を集めているのが「地元のギフト」です。これは、贈り主の出身地や思い出のある地域の特産品を中心に選べるカタログギフトサービスのことで、相手に“気持ち”と“地域の魅力”を同時に届けられる点が大きな魅力となっています。

従来のお歳暮といえば、ハムの詰め合わせやビールセットなど、万人受けを狙った商品が主流でした。確かにそれらは安心感がありますが、少し型通りで無難すぎるという印象を持たれることもあります。一方、「地元のギフト」は、地域の農産物や海産物、地酒、銘菓といった、その土地ならではの味や品を選んでもらえる点で、贈る側の“個性”や“想い”が伝わりやすいのです。

このギフトの特徴は、贈る人があらかじめ選んだ地域にちなんだカタログを、相手に届ける形式であることです。受け取った人は、カタログから好きな商品を選んで申し込むだけ。生鮮品は旬の時期に合わせて発送されるため、品質の面でも満足度が高く、タイミングを見て最良の状態で届くというのも評価されています。

例えば、贈り主が長野県出身であれば、信州味噌や市田柿、信州サーモンなど、地元で親しまれている食材や加工品をカタログにまとめて届けることが可能です。こうした贈り物は「あなたのことを想って選びました」という気持ちがダイレクトに伝わり、記憶にも残りやすくなります。

ただし、注意点もあります。地域にこだわるぶん、受け取る側がその土地の味に親しみがなかった場合、好みと合わない可能性があることです。そうした場合でも、カタログ形式で複数の商品が選べる構成になっていれば、安心して贈ることができます。

このように、地元のギフトは“贈る楽しさ”と“選ぶ楽しさ”を両立できる、今の時代に合った新しいお歳暮の形です。形式的な贈り物から一歩進んで、相手との距離をぐっと縮める特別なギフトとして、今後さらに注目されていくでしょう。

御歳暮 いつ贈るのが適切かを総まとめ

- お歳暮は日頃の感謝を年末に伝える日本独自の文化

- 室町時代の御霊祭が起源とされている

- 関東は12月初旬から20日頃までに贈るのが主流

- 関西では12月13日から20日頃が一般的な期間

- 沖縄では12月1日から25日までと比較的長め

- お歳暮は12月20日頃までに届くようにするのが望ましい

- 年末に間に合わない場合はお年賀や寒中見舞いに切り替える

- 関東と関西では贈る時期に地域性の違いがある

- お中元は夏に贈るもので、お歳暮とは時期と意味が異なる

- 年明けに贈る際は表書きを「御年賀」や「寒中御見舞」に変更する

- 寒中見舞いは松の内明けから立春までに贈る

- 忌中を避ければ喪中の相手にもお歳暮は贈ってよい

- のしは紅白蝶結び、水引と表書きの使い方に注意する

- お返しは必須ではなく、感謝の気持ちを伝えることが大切

- 地元のギフトは個性が伝わる新しい形のお歳暮として人気が高い

コメント