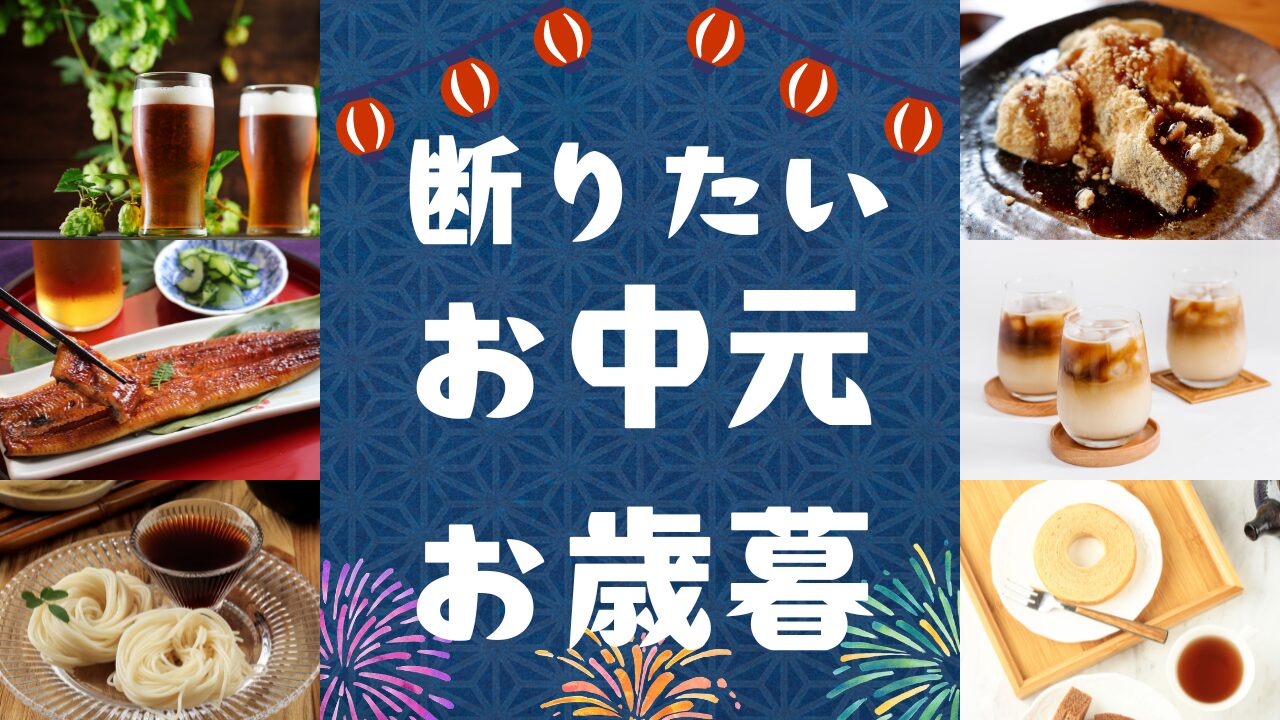

お中元やお歳暮のやり取りは、日本の贈答文化として長く親しまれてきましたが、近年では高齢化や価値観の変化により「そろそろやめたい」と感じる方も増えてきています。特に親戚との関係では、「急に贈るのをやめるのは気まずい」「失礼にあたらないか不安」といった悩みも少なくありません。そんなときに役立つのが、相手に配慮した廃止の挨拶です。

この記事では、お中元やお歳暮をやめたいときに使える例文や、親戚との関係を損なわないための伝え方、注意点についてわかりやすくまとめています。相手への感謝の気持ちをしっかりと伝えながら、円滑に贈答を見直すためのヒントをお届けします。

- 親戚に対してお中元・お歳暮をやめる際の適切な伝え方

- 丁寧かつ失礼にならない廃止の挨拶の例文

- 関係を損なわずに贈答を辞退するためのマナー

- 高齢や生活状況の変化に応じたやめどきの見極め方

お中元お歳暮・廃止の挨拶例文を親戚にどう伝える?

- 廃止 親戚との関係性に配慮する方法

- お歳暮をやめる文例の基本構成

- 高齢でお歳暮をやめる・例文を活用する場合

- 高齢になり・お歳暮お断りの伝え方マナー

- 娘の嫁ぎ先のお中元やめたいときの工夫

廃止 親戚との関係性に配慮する方法

お中元やお歳暮のやり取りを廃止する際、最も重要なのは親戚との関係性を損なわないよう慎重に進めることです。いきなり贈り物をやめてしまうと、「何かあったのでは?」と誤解される可能性があるため、やめる理由を丁寧に伝える配慮が求められます。

まず、伝え方には段階を踏む方法が有効です。たとえば、最初の年は贈る品の金額を抑え、翌年からは品物ではなく暑中見舞いや年賀状といった挨拶状のみに切り替えるという流れです。このように少しずつ簡略化することで、相手にも「負担を減らしたいのかな」と自然に理解してもらいやすくなります。

また、断りの文面には必ず感謝の言葉を入れましょう。「これまで長年にわたり温かなお気遣いをいただき、誠にありがとうございました」といった一文を入れることで、相手に対する敬意が伝わります。感謝の意を明確に伝えることで、「やめたい」というこちらの意図が単なる打ち切りではなく、誠意ある決断であることを理解してもらえる可能性が高まります。

一方で、親しい関係だからこそ形式にこだわらず、電話や直接会って話すという方法も選べます。文字だけで伝えるより、声や表情がある分だけ誤解が少なく済みます。相手の反応もその場で確認できるため、必要に応じて柔軟に対応することもできるでしょう。

親戚との距離感は家庭ごとに異なります。そのため、他の家庭でうまくいった方法が必ずしも自分のケースに合うとは限りません。大切なのは、あくまで「今後も良好な関係を続けたい」という姿勢を相手に伝えることです。形式よりも気持ちの伝え方に注力することで、丁寧かつ自然なお中元・お歳暮の廃止が可能になります。

お歳暮をやめる文例の基本構成

お歳暮をやめたいと考えたとき、最も礼儀を重んじる方法の一つが「文面で丁寧に伝えること」です。書き方を間違えると、相手に不快な印象を与えてしまうこともあるため、基本構成をしっかりと把握しておくことが大切です。

お歳暮をやめる文例の構成は、主に以下の3つのパートに分けられます。第一に「季節の挨拶」、次に「これまでのお礼」、そして最後に「今後の辞退の意思と末永いお付き合いのお願い」です。

最初の挨拶では、「寒さが日ごとに増してまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか」といった時候の挨拶で丁寧に書き始めます。この部分は文例によって内容が異なる場合もありますが、季節を意識した挨拶を入れることで自然な流れを作りやすくなります。

続いて、これまでのお礼を具体的に述べます。たとえば、「毎年結構なお品をお贈りいただき、心より感謝申し上げます」など、贈り物に対する感謝の気持ちをしっかり伝えることが重要です。この感謝の言葉があることで、単に贈り物を拒否するのではなく、真摯な意図が伝わります。

最後に、「大変心苦しいのですが、今後はどうぞお気遣いなさいませんようお願い申し上げます」といった形で辞退の意思を伝えます。このとき、「今後とも変わらぬお付き合いのほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と添えることで、あくまで関係性は維持したいという意思が伝わります。

文例のポイントは、決して命令口調や断定的な言い回しを使わないことです。「ご理解いただけましたら幸いです」など、やわらかい表現にすることが好まれます。手紙という形は残るものですので、内容に十分な配慮をした文面にしておくと安心です。

高齢でお歳暮をやめる・例文を活用する場合

高齢になってくると、日常生活の中で贈答品の準備や手配が負担になる場合があります。体力的にも経済的にも無理のない範囲で人付き合いを続けていくためには、お歳暮のやり取りを見直すタイミングが必要です。その際には、年齢を理由に丁寧に断る文面を活用することで、相手に失礼なく気持ちを伝えることができます。

まず、やめる際の伝え方としては「高齢になったこと」を自然に理由として述べるのが一般的です。具体的には、「誠に勝手ながら、私も年齢を重ね、今までのようにご挨拶を差し上げることが難しくなってまいりました」といった表現がよく使われます。こうすることで、相手も無理をしてまで続ける必要がないと理解してくれることが多いです。

文面に含めるべき内容としては、まずこれまでの贈り物への感謝を示します。「これまで長きにわたりご丁寧なお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます」など、感謝の姿勢を明確にすることで、突然の辞退であっても印象が和らぎます。

その後、「今後は形式にとらわれないお付き合いをお願いしたく存じます」と締めくくれば、関係性はそのままに贈答だけを終了する意図が伝わります。場合によっては、「変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます」と添えることで、より柔らかい印象を与えることができます。

ただし注意点として、相手が年下であっても尊敬語・丁寧語を用いることを忘れてはいけません。また、長年お付き合いのある方に突然一方的に送ると驚かれる可能性があるため、できれば事前に電話などで一言伝えてから手紙を送るのが理想的です。

このように、年齢を理由としたお歳暮の終了は珍しくありませんが、言葉選びと伝え方次第で、相手との良好な関係を損なわずにやめることができます。丁寧な文例を活用し、感謝と配慮を忘れない姿勢が大切です。

高齢になり・お歳暮お断りの伝え方マナー

高齢になったことをきっかけに、お歳暮のやり取りをやめたいと考える方は少なくありません。年齢を重ねるにつれ、体力面や金銭面、さらには日常の手間など、さまざまな面で贈答文化を続けることが難しくなってくるものです。そこで大切なのが、相手に失礼のない形で丁寧に辞退の意向を伝えるマナーです。

まず大前提として、お歳暮のやり取りをやめること自体はマナー違反ではありません。むしろ、相手に無理をさせないためにも、状況を見て丁寧にやめる意思を伝えることは、良識ある判断といえます。問題なのはその伝え方です。言葉選びやタイミングを誤ると、関係に不信感を生んでしまう可能性があるため、注意が必要です。

伝え方として最も一般的なのが、感謝の気持ちとともにやめる旨を伝えるお礼状です。書き方の一例としては、「長年にわたりご丁寧なお心遣いを賜り、厚く御礼申し上げます。私も高齢になり、従来通りのご挨拶が難しくなってまいりました。誠に勝手ではございますが、本年をもちまして季節のご挨拶を控えさせていただきたく存じます。」といった文面がよく用いられます。

重要なのは、単に「やめます」と告げるのではなく、「これまでの感謝」「やむを得ない事情」「今後の関係維持」この三点をしっかり盛り込むことです。この三点が揃うことで、相手も納得しやすく、誤解なく伝えることができます。

また、親しい相手には、電話や口頭で一言添えておくのもよい方法です。「いつもありがとう。でも最近は身体が少ししんどくて……」と柔らかく話せば、形式ばったやりとりよりも心が通じやすくなる場合があります。

なお、贈答をやめても、年賀状や暑中見舞いなど、季節の挨拶を続けることで関係性を保ちやすくなります。形式的な贈り物よりも、思いやりある言葉の方が心に残ることもあるでしょう。

高齢という理由は、多くの人が納得しやすい自然な理由です。だからこそ、丁寧で誠意ある伝え方を心がければ、関係に波風を立てることなく、贈答の負担を軽減することができます。

娘の嫁ぎ先のお中元やめたいときの工夫

娘の結婚を機に始まる親同士のお中元のやり取り。しかし、年月が経つにつれて「そろそろやめたい」と感じるご家庭も増えてきています。とはいえ、義理の親同士という関係性は微妙な距離感があるため、やめ方には特に気を配る必要があります。

やめる際に最も大切なのは、一方的に関係を断つような印象を与えないことです。「お中元をやめる=関係を軽視している」と受け取られてしまっては本末転倒です。このような場面では、徐々に贈り方を変化させる“フェードアウト型”が有効です。

まずは、贈る品物の金額を少しずつ下げていきます。たとえば、5,000円程度だったものを翌年から3,000円ほどに調整します。その翌年は、品物ではなく暑中見舞いやハガキでの挨拶のみに切り替えます。こうした段階的な変化を通じて、相手にも「負担を軽減したい意図」が伝わりやすくなります。

さらに円滑に進めるには、娘夫婦を介して伝えてもらうのも一つの方法です。「両親も高齢になってきたので、今後は形式的なやり取りは控えさせていただきたいと言っていました」と、やわらかく伝えてもらえれば、義理の親同士の直接的なやりとりよりも角が立ちにくくなります。

一方、相手のご実家が形式を重んじる地域やご家庭である場合、いきなりやめるのは避けた方がよいでしょう。そのようなときには、「お中元ではなく、旅行のお土産」や「季節の挨拶のハガキ」に切り替えるなど、贈る形式を柔軟に変えていく工夫も必要です。

このように言ってしまえば、やめるのではなく「形を変える」という考え方を持つことが大切です。やり取りを完全に終わらせるのではなく、相手との関係性を丁寧に守りながら、双方にとって無理のない形へと変化させる。それが、娘の嫁ぎ先との円満な関係を続けるコツです。

こちお中元お歳暮・廃止の挨拶を親戚への丁寧な伝え方と例文

- 嫁の実家お中元お断り例文と注意点

- お中元お歳暮やめどきの見極め方

- お歳暮実家同士の習慣を見直すべき時

- 廃止の挨拶ビジネスと個人の違い

- 廃止会社単位でのガイドラインとは

- お中元・お歳暮をやめたい人に【地元のギフト】がおすすめ

- 【地元のギフト】は負担にならない贈り物選びに最適

嫁の実家お中元お断り例文と注意点

嫁の実家とのお中元のやり取りをやめたいと考える場合、失礼にあたらないよう細やかな配慮が必要です。義理の家族との関係は、親戚付き合いの中でも特に気を遣うもの。だからこそ、「断る」よりも「感謝を伝えつつ控える」という表現を心がけるのが基本です。

お断りの文面では、まず贈り物をいただいたことへの感謝を述べることが第一です。その後、「今後はどうぞお気遣いなさいませんようお願い申し上げます」といった丁寧な言い回しを用いると、相手の気分を損ねにくくなります。具体的な文例としては、次のような表現が適切です。

「このたびは結構なお品をお贈りいただき、誠にありがとうございます。いつも変わらぬご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。誠に勝手ながら、今後はこのようなお気遣いをいただかぬようお願い申し上げたく存じます。今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。」

このような文面では、「断る」ことよりも「今後の関係維持」が中心であることが伝わります。また、「贈る側」からではなく、「いただく側」から先にお断りの意思を伝える方が、形式上は自然な流れです。嫁の実家に対しては、夫側の親が主導して丁寧に伝えることが望ましいでしょう。

注意点として、地域性や家風によっては「お中元を贈るのが常識」と考える方もいます。特に年配のご両親であれば、贈答を断られること自体に驚かれるかもしれません。こうした場合は、手紙に加えて電話で一言補足するなど、誤解を防ぐ工夫が効果的です。

また、口頭や手紙で断っても、それ以降も贈り物が届くことがあります。その際は、再度丁寧にお礼を述べたうえで、「今後はお気遣いなさらないでください」というメッセージを繰り返し伝えるようにしましょう。数回にわたって同じメッセージを伝えることで、ようやく辞退の意志が相手に伝わることもあります。

お中元のやり取りをやめるときは、形式ではなく気持ちの伝え方が大切です。相手の立場を思いやる一文があるだけで、伝わり方が大きく変わります。

お中元お歳暮やめどきの見極め方

お中元やお歳暮のやり取りをいつまで続けるかは、多くの人が一度は悩むテーマです。「始めるのは簡単でも、やめるのは難しい」と感じている方も多いのではないでしょうか。実際、やめどきを見誤ると、相手との関係に亀裂が入ることもあるため、慎重な判断が求められます。

やめどきの目安として最も一般的なのが「3年」という期間です。これは、特に結婚や就職などの節目でお世話になった相手に対して、形式的に感謝を示す目安の年数とされています。この3年間のうちに何らかの関係性が築かれたのであれば、その後も続けてもよいですし、形式的な関係であれば区切りをつけるタイミングとしても適切です。

また、転勤や引っ越しなどで物理的に距離ができ、直接的なやり取りが減ってきたときも、自然なやめどきといえます。加えて、高齢になって贈答品の準備が負担になってきた場合や、生活スタイルが変わって贈り物のやり取りが難しくなったときなども、やめるきっかけとしては十分です。

一方で、相手から「来年からはお気遣いなく」といった言葉をいただいた場合は、明確なサインととらえてよいでしょう。この場合は、次年度から無理に贈り続ける必要はありません。むしろ相手の意思を尊重しない対応は、逆に失礼と受け取られる可能性があります。

ここでのポイントは、「やめたい」と思った時点で一方的にやめるのではなく、相手との関係性に応じてタイミングを見極めることです。そして、「やめること」自体よりも「どう伝えるか」の方が重要です。やめる際には、文面や電話などで感謝の気持ちを伝えた上で、「今後はご無理なさらないようお願い申し上げます」といった丁寧な言葉を添えることが大切です。

このように考えると、お中元・お歳暮のやめどきは画一的ではなく、関係性・状況・タイミングの三拍子を見極めることが必要であると言えるでしょう。義務ではなく感謝の気持ちを表す手段だからこそ、無理のない範囲で継続し、やめるときには丁寧な言葉で閉じるように心がけてください。

お歳暮実家同士の習慣を見直すべき時

結婚を機に始まる「実家同士のお歳暮のやり取り」は、古くからの慣習として多くの家庭で行われてきました。とくに、嫁入り文化の強かった時代には、妻の実家が夫の実家に先んじて贈るのが当然とされることもありました。しかし、現代の価値観では「必ず贈るべき」という考え方そのものを見直す時期に来ています。

見直しを考えるべきタイミングの一つは、両家が贈答を“義務”のように感じているときです。「本当はやめたいけど、相手が贈ってくるから続けている」といった声はよく聞かれます。このような無理のあるやり取りは、贈る側・受け取る側の双方にとって負担となり、感謝の気持ちではなく“儀礼”に変わってしまうリスクがあります。

また、両家とも高齢になった場合も見直しの好機です。贈り物の手配や荷物の受け取り、さらにはお礼の連絡といった一連の流れは、高齢になると身体的・精神的な負担になりやすいものです。このような状況で続けることが逆に不自然であるならば、やり取りを見直す判断は妥当といえるでしょう。

さらに、子ども夫婦が独立し、両家の接点がほとんどなくなった場合にも、継続の必要性は薄れていきます。お歳暮はあくまでも「日頃の感謝を形にするもの」であるため、現在進行形で関係がない場合にまで無理に続ける必要はありません。

見直す際は、一方的にやめるのではなく、子ども夫婦を介して双方で話し合うことをおすすめします。「そろそろ形式的なやり取りは控えましょうか」といった提案をお互いが納得できる形で進めることで、気まずさを最小限に抑えられます。

現代の贈答文化は多様化しています。お歳暮にこだわるのではなく、たとえば年末のご挨拶の一筆や、旅行土産のようなカジュアルな贈り物で関係性を保つ方法もあります。形式より気持ちを重視する考え方に切り替えることで、より自然で心地よい家族関係を築けるでしょう。

廃止の挨拶ビジネスと個人の違い

お中元やお歳暮の「廃止の挨拶」は、ビジネスと個人では対応の仕方や表現の選び方が大きく異なります。どちらも贈答文化を終える意志を伝えるという点では共通していますが、その背景にある関係性や目的が違うため、伝え方にも相応の配慮が求められます。

まず、ビジネスにおける廃止の挨拶では、会社の方針やコンプライアンスの強化、平等性の確保といった「組織的な理由」を軸に伝えることが一般的です。公務員や一部の企業では、贈答の受け取り自体が禁止されているケースもあるため、「業務上、贈答を一律で控えております」というように、組織としての一貫したスタンスを明確に打ち出す必要があります。

例えば、取引先に対しては以下のような文面が適しています。

「平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、弊社では業務効率およびコンプライアンスの観点から、すべてのお取引先様との間で贈答品のやり取りを控えさせていただく運びとなりました。今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます。」

このように、あくまで会社全体としての方針であり、相手に対する個人的な拒絶ではないことを強調するのがポイントです。また、事前に文書で伝えるほか、必要に応じて電話や訪問で補足することも円滑な関係維持に役立ちます。

一方、個人間でのお中元やお歳暮の廃止は、感情や生活背景に配慮した柔らかい表現が求められます。家庭の事情、高齢化、家族構成の変化などを理由にして伝えることが多く、堅苦しい言い回しよりも温かみのある文章が好まれます。たとえば、「長年にわたり温かなお心遣いをいただき、心より感謝申し上げます。私どもも年齢を重ね、今後は形式にとらわれず、心のこもったお付き合いをお願いしたく存じます」といったような言い方が自然です。

ビジネスと個人、どちらの場合でも共通して大切なのは、感謝の気持ちを最初に伝えることと、今後の関係継続の意志を明記することです。ただし、相手が誰かによって、表現のトーンや伝える手段を使い分けることが必要です。ビジネスでは冷静かつ端的に、個人では思いやりと温かさを重視した文面を意識することで、円滑な「贈答の終わり」を迎えることができます。

廃止会社単位でのガイドラインとは

企業や団体でお中元・お歳暮のやり取りを廃止する際には、単なる通達ではなく、社内外に向けた明確な「ガイドライン」の整備が重要になります。これは従業員の判断基準を統一するだけでなく、外部とのトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。

まず、会社単位で贈答文化を見直す背景にはいくつかの要素があります。たとえば、贈答品による利害関係の疑念を回避するためのコンプライアンス強化、経費削減、働き方の多様化による社交儀礼の簡略化などが挙げられます。特に上場企業や外資系企業では、透明性の高い運営が求められるため、形式的な贈答の廃止は年々増加しています。

会社がガイドラインを作成する際は、まず「受け取る側」と「贈る側」の両方に対するルールを明示する必要があります。たとえば、「一律で贈答品は受け取らない」「取引先へのお中元・お歳暮は全社的に禁止する」など、具体的かつ例外を設けない内容とすることが理想的です。

加えて、ガイドラインの伝達方法も大切です。社内にはイントラネットや社内報で告知し、社員研修で理解を深める場を設けるとよいでしょう。外部には、事前にお知らせ文を送付する形が一般的です。その際には、「業務方針の変更により、贈答品の授受はすべて辞退させていただいております」といった文面がよく用いられます。

注意点として、ガイドラインが一方的にならないよう、相手企業への配慮を忘れてはなりません。感謝の気持ちを込めた丁寧な文面で、廃止の意図と今後の関係継続への願いを伝えることが不可欠です。また、取引先によっては古くからの慣習が根付いている場合もありますので、柔軟な対応とコミュニケーションが必要な場面もあるでしょう。

ガイドラインを整備することは、企業文化の見直しでもあります。社内外の信頼関係を維持しつつ、形式的な贈答から実質的なパートナーシップへと移行するための一歩です。こうした取り組みを丁寧に進めることで、社内の透明性と対外的な印象の両方を向上させることが可能になります。

お中元・お歳暮をやめたい人に【地元のギフト】がおすすめ

お中元やお歳暮をやめたいと思っていても、「何もしないのは気が引ける」と感じている方は少なくありません。そんな方にこそおすすめしたいのが、【地元のギフト】という選択肢です。形式ばった贈り物ではなく、気持ちを込めたカジュアルなギフトとして使えるため、贈答文化を無理なく簡素化したい人にとって非常に便利なサービスといえるでしょう。

このギフトの特長は、贈る側と受け取る側の双方にとって「気楽さ」と「満足感」のバランスが取れていることです。従来のお中元やお歳暮は、品選びや手続きに手間がかかる上、高額になりがちでした。一方【地元のギフト】は、価格帯が明確で選択肢も豊富。贈り手は「相手に選んでもらう」という形を取ることができるため、贈る側の負担を減らしつつ、受け取った相手にも自由に好みのものを選んでもらえるというメリットがあります。

例えば、「もうお歳暮はやめようと思っているけれど、感謝の気持ちは伝えたい」というときには、品物の代わりに【地元のギフト】のカタログを一冊贈るだけで十分気持ちは伝わります。カタログには各地域の名産品やこだわりの逸品が揃っており、単なる贈り物以上に“地元の温もり”を届けることができます。

また、形式ばらずに渡せるため、「お歳暮ではありませんが、日頃の感謝の気持ちとして」という一言を添えれば、角を立てることなく自然に贈答文化からフェードアウトすることも可能です。季節のあいさつや年末のちょっとしたお礼としても活用できるので、お中元・お歳暮に代わる“気持ちの伝え方”として非常に実用的です。

このように、【地元のギフト】は「贈るべきか、やめるべきか」で悩んでいる人にとって、ちょうどよい“中間地点”となる存在です。贈答の形式を続けながらも、心身の負担を軽くしたいという方には、ぜひ取り入れてみてほしい方法です。

【地元のギフト】は負担にならない贈り物選びに最適

贈り物を選ぶ際、多くの人が悩むのが「相手の好みに合っているかどうか」「金額が相応か」「形式にとらわれすぎていないか」といった点です。特にお中元やお歳暮などの季節の贈答では、マナーや伝統を意識しすぎてプレッシャーを感じるケースも少なくありません。そんな状況を解決する選択肢として注目されているのが、【地元のギフト】です。

このギフトサービスは、贈る側が“地元”の名産や特産品を選んでカタログ形式で送ることができる点に特長があります。最大の魅力は、受け取った相手が好きなタイミングで好きな商品を選べるという自由さにあります。これにより、「何を贈ったら喜ばれるか」と頭を悩ませる必要がなくなります。

また、カタログの価格帯は数千円から用意されており、無理のない範囲で贈ることができます。これまで「贈らないと失礼になるかもしれない」と無理に続けていた方にとっても、自分に合った価格のものを選べることは大きな安心材料です。加えて、相手に直接モノを送るわけではないため、受け取りのタイミングや保存の手間をかけることなく、スマートな贈答が可能です。

もう一つの魅力は、“地元”というテーマがあることです。地域の魅力を伝えるギフトは、単なる贈り物以上に“自分らしさ”や“ストーリー”を届けることができます。「今年は地元の特産品を紹介させていただきます」といった一言を添えるだけで、会話のきっかけになり、関係性を深めるツールにもなります。

さらに、贈る頻度やタイミングも柔軟です。お歳暮やお中元のシーズンにこだわらず、引越しや転職、ちょっとした節目に感謝を伝える手段としても使えるため、形式に縛られることなく自分のペースで贈答文化を続けることができます。

こうして考えると、【地元のギフト】は、贈る側にとっては気持ちの整理がしやすく、受け取る側にとっても嬉しいという、双方にとって負担の少ない“贈り物の新しい形”です。今の時代にふさわしいスマートなギフト選びとして、多くの方におすすめできます。

お中元お歳暮廃止の挨拶:親戚に伝える際の例文総まとめ

- 贈り物をやめる際は関係性を損なわない配慮が必要

- いきなり廃止せず段階的な簡略化が効果的

- 感謝の言葉を添えることで誠意が伝わる

- 口頭や電話での補足も誤解を防ぐ手段となる

- お歳暮の文例は季節の挨拶・感謝・辞退の構成が基本

- 柔らかい表現を使うことで断りの印象を和らげる

- 高齢を理由にした辞退は自然な伝え方として有効

- 年齢を理由にする場合も丁寧な敬語表現が望ましい

- 娘の嫁ぎ先への伝達は婿側の家族が主導するのが円満

- フェードアウト型の贈答廃止が義理の親同士には有効

- 実家同士のやり取りは接点の減少や高齢を機に見直す

- ビジネスの挨拶は組織的理由と一律対応が求められる

- 会社単位では社内外へ明確なガイドラインが必要

- 贈答文化を完全にやめず【地元のギフト】で代替可能

- 【地元のギフト】は贈る側・受け取る側双方の負担が少ない

コメント