「娘の嫁ぎ先にお中元を贈るのをやめたい」と感じながらも、どう伝えれば良いのか悩んでいる方は少なくありません。長年の習慣として続けてきたお中元やお歳暮のやり取りですが、年齢的な負担や生活環境の変化などから「そろそろやめたい」と考えるのは自然なことです。ただし、娘の嫁ぎ先との関係性を大切にしながら円満にやめるためには、伝え方や言葉選びに細やかな配慮が求められます。

この記事では、お中元をやめたいときに使える丁寧な例文を紹介するとともに、電話や手紙での断り方、挨拶状やお礼状の基本マナーについても詳しく解説します。また、形式的な贈答に代わる新しい付き合い方や、地元のギフトといった代替案も取り上げながら、無理のない関係性を築くヒントをお届けします。お中元・お歳暮の習慣を見直したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

- 娘の嫁ぎ先へのお中元をやめる際の丁寧な伝え方

- お中元やお歳暮の断り方に適した例文の使い方

- 相手との関係を壊さずに贈答をやめるための配慮

- 地元のギフトなど、形式にとらわれない新しい付き合い方

娘の嫁ぎ先へのお中元やめたい時の考え方

- 親同士お中元をやめたい時の例文を紹介

- お中元の丁寧な断り方とは?

- 嫁の実家からのお歳暮:断り方の注意点

- 娘の嫁ぎ先への挨拶状の書き方

- お中元お歳暮の断り方の基本マナー

- 高齢でお歳暮をやめる例文

親同士お中元をやめたい時の例文を紹介

お中元のやり取りを親同士で続ける中で、「そろそろやめたい」と感じることは決して珍しくありません。年齢的な負担や経済的な事情、あるいは形式的なやり取りに疑問を持つ方も増えてきています。ただし、相手との関係性を壊さずにやめるためには、言い回しや伝え方に配慮が必要です。

まず、電話や口頭で直接伝える場合の例文を紹介します。

お元気ですか?

いつもお心遣いありがとうございます。実は、私たちも歳を重ね、日常のいろいろなことが少しずつ負担に感じるようになってきました。

つきましては、これからはお気持ちだけありがたく頂戴し、やり取りは控えさせていただければと思っております。

どうかご理解いただけますと幸いです。今後も変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。

一方、手紙やメールで伝える場合は、より丁寧な文調にすることで誤解を避けやすくなります。以下に文例を記します。

拝啓

日頃よりご丁寧なお心遣いを賜り、誠にありがとうございます。

本来であれば、直接お会いしてお伝えすべきことではございますが、書面にて失礼いたします。

さて、私どもも高齢になり、何かと手が回らなくなってまいりました。つきましては、今後はお中元等の季節のご挨拶はご遠慮させていただければと存じます。

誠に勝手なお願いとは存じますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

敬具

どちらの方法を選ぶ場合でも、「お断り=関係を断つこと」ではないというニュアンスを必ず伝えることが重要です。相手への感謝と敬意をしっかりと表現し、今後の良好な関係を継続させたいという気持ちを添えることで、円満にやり取りを終了できます。

お中元の丁寧な断り方とは?

お中元を丁寧に断るためには、「感謝の気持ち」と「これからも良い関係を続けたいという意志」をセットで伝えることが欠かせません。断る理由が経済的な都合や年齢的な事情であっても、そのままストレートに伝えると角が立つ可能性があります。そこで、表現を工夫することで円滑なやり取りが可能になります。

丁寧な断り方の基本は、「感謝→理由→断り→今後への期待」の順で構成することです。例えば、以下のような伝え方が好まれます。

いつもお心遣いありがとうございます。

毎年いただくお中元のお品には、心温まるお気持ちがこもっており、本当にありがたく思っております。

ただ、近年は日々の生活に少しずつ変化があり、お中元など季節のご挨拶を控えさせていただく方針にいたしました。

勝手ではございますが、今後とも変わらぬご交誼を賜れれば幸いです。

ここで大切なのは、「断る理由は自分たちの都合によるものである」と示すことです。そうすることで、相手に非があるような印象を与えず、自然な形でやり取りを終えることができます。

さらに、文章中で「ありがたいけれど、気持ちだけで十分」と明示するのも有効です。これは特に、相手が義務感から贈っている場合に、「気を遣わなくてもいい」という安心感を与える効果があります。

注意点として、断りの連絡を入れるタイミングは「お中元を受け取った直後」や「次回の時期が近づく前」が適しています。相手が贈る準備を始めてからでは、不要な手間をかけさせてしまうかもしれません。

このように、配慮ある言葉選びと、前向きな意思表示を忘れなければ、お中元を丁寧に断ることは十分に可能です。

嫁の実家からのお歳暮:断り方の注意点

嫁の実家からお歳暮をいただいている中で、「今後は断りたい」と思った場合、最も重要なのは関係性を損なわないように断ることです。義理の家族との関係は、今後も長く続く可能性があるため、失礼のない対応が求められます。

まず注意したいのは、「断る理由を押し付けない」ことです。経済的な負担や気遣いが理由であっても、「贈るのは無駄です」といった表現では相手に不快感を与えてしまう可能性があります。断るときは、あくまで自分側の事情として伝えましょう。

次に、断るタイミングです。お歳暮をいただいた直後に感謝の気持ちを述べたうえで、「来年からはどうぞお気遣いなく」と伝えるのが自然です。急な断りや、タイミングが遅れることで不信感を抱かれることもあるため、配慮が必要です。

たとえば、以下のような文言が考えられます。

このたびはご丁寧なお歳暮をいただき、誠にありがとうございました。

家族一同、大変ありがたく頂戴いたしました。

つきましては、私どもも年齢を重ねてまいり、これからはお気持ちだけを頂戴したく存じます。

誠に勝手ではございますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ここでは、感謝と今後への配慮がしっかりと込められているため、相手も納得しやすい内容となっています。

また、文面だけでなく、電話での一言を加えることもおすすめです。文章だけだと機械的な印象を与える場合がありますが、声で伝えると誠意がより伝わります。

お歳暮の断り方は、形式ではなく「人との関係を保ちつつ、無理をしない関係性を築く」ことが本質です。だからこそ、一方的にならず、丁寧な言葉を選ぶことがとても大切なのです。

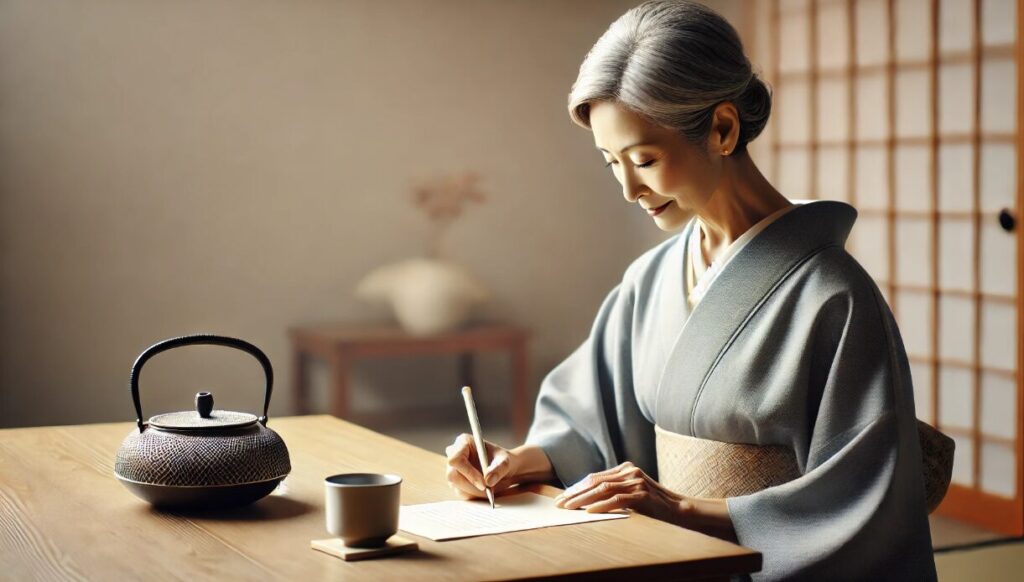

娘の嫁ぎ先への挨拶状の書き方

娘が嫁いだあとの最初の挨拶状は、親としての礼儀と感謝を伝える大切な機会です。この文書は今後の関係性を築く上での第一歩となるため、丁寧かつ心のこもった内容にする必要があります。

書き方のポイントは、「季節の挨拶 → 日頃の感謝 → 娘の近況 → 結びの挨拶」の順に構成することです。これにより、自然な流れで読みやすく、形式的すぎない印象を与えられます。

例えば以下のような挨拶状が適切です。

拝啓 新緑の候、貴家皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より○○(娘の名前)には格別のご配慮を賜り、心より感謝申し上げます。

結婚後はおかげさまで元気に過ごしており、私どもも安心しております。

今後とも、未熟な二人をどうぞ温かく見守っていただければ幸いです。

略儀ながら、まずは書中にてご挨拶申し上げます。

敬具

○○年○月

(ご自身の名前)

このように、形式的な表現とともに、相手への感謝や娘の様子を自然に盛り込むことが大切です。注意点としては、砕けすぎない言葉選びをすることです。仲が良くても最初の手紙は丁寧な文体を心がけ、くだけた言い回しは避けましょう。

また、手紙は手書きにするとより気持ちが伝わりやすくなります。字の上手下手は気にせず、丁寧に書く姿勢が伝わることが最も重要です。場合によっては、お中元やお歳暮などに添える形で挨拶状を同封するのもよい方法です。

このように、挨拶状は「丁寧な気持ちを形にするもの」と捉えて、無理のない範囲で誠意を表現するようにしましょう。

お中元お歳暮の断り方の基本マナー

贈答文化が根強く残る日本では、お中元やお歳暮を断ることに抵抗を感じる方も少なくありません。とはいえ、負担に感じている場合や生活環境が変わった場合、無理に続ける必要はないのも事実です。大切なのは、「断ること」ではなく、「どう断るか」です。

まず押さえておきたいマナーは、「相手への感謝を第一に伝える」ことです。お中元やお歳暮は、気持ちのやりとりであるため、それを否定せず、しっかりと感謝を述べる姿勢が基本になります。そのうえで、事情を添えて丁寧に断るのが適切な流れです。

例えば、次のような伝え方が望ましいでしょう。

いつもご丁寧なお心遣いをいただき、心より御礼申し上げます。

本来ならば直接お会いしてお伝えすべきところ、書中にて失礼いたします。

このたび、私どもの事情により、今後はお中元・お歳暮のご挨拶を控えさせていただくことといたしました。

勝手なお願いとは存じますが、どうかお気遣いなさいませんようお願い申し上げます。

これからも変わらぬご交誼を賜れれば幸いに存じます。

この文章のポイントは、相手の気遣いを否定せず、「お気持ちはありがたくいただく」という姿勢を示すことです。また、「あくまで自分たちの都合である」という点を強調すると、相手の面子も保つことができます。

注意点として、突然やめるのではなく、事前に伝えることが望ましいです。すでに品物が届いてしまった場合は、お礼を伝えたうえで、次回からのやり取りを控えたい旨を添えるとよいでしょう。

このように、感謝と配慮をもって対応することで、お中元やお歳暮をやめても、良好な関係を保ち続けることができます。

高齢でお歳暮をやめる例文

年齢を重ねると、お歳暮の準備や発送が体力的にも精神的にも負担になることがあります。また、送る側も受け取る側も高齢であれば、負担を減らしたいと考えるのは自然な流れです。とはいえ、長年続けてきた習慣をやめるには、それ相応の配慮と伝え方が必要になります。

高齢を理由にお歳暮をやめる際の伝え方のコツは、「感謝の気持ちを述べること」「年齢的な事情をやんわりと伝えること」「今後も関係は大切にしたいこと」の3点を丁寧に盛り込むことです。

以下に、実際に使える例文を紹介します。

拝啓 年の瀬も押し迫ってまいりましたが、貴家皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびは、心のこもったお歳暮のお品を賜り、誠にありがとうございました。

毎年の温かいお心遣いに、心より感謝申し上げます。

さて、私どもも高齢となり、日々の生活もゆったりとしたものに移行しております。

つきましては、誠に勝手ではございますが、今後は季節のご挨拶を控えさせていただきたく存じます。

これからも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

略儀ながら、書面にてお礼かたがたご挨拶申し上げます。

敬具

このような文面であれば、失礼なく意思を伝えられるだけでなく、相手の厚意にもしっかりと応えることができます。

ここで重要なのは、「やめたいのはお歳暮のやり取りであって、関係そのものではない」というメッセージを明確に伝えることです。たとえ相手が気を悪くしたとしても、時間が経てば理解されることが多いので、過度に気負わず、誠意をもって伝えることが大切です。

このように、高齢を理由にお歳暮をやめる場合も、礼儀と配慮をもって伝えることで、円満にやり取りを終えることができます。

娘の嫁ぎ先へのお中元やめたい時の代替案

- 地元のギフトがなぜオススメか

- 親同士でお歳暮なしでも続く関係性

- 結婚後初めての、お歳暮親同士の対応

- 娘の嫁ぎ先お歳暮はいつまでが一般的?

- 娘の嫁ぎ先へのお歳暮お礼の電話とお礼状

- 娘の嫁ぎ先との付き合いの新しい形

地元のギフトがなぜオススメか

地元のギフトは、お中元やお歳暮のやり取りにおいて「気持ちをしっかりと伝えつつ、相手に喜ばれる」贈り物を選びたい方にとって非常に魅力的な選択肢です。従来のギフトカタログと異なり、その土地ならではの逸品を中心に選べるのが特長です。

まず、受け取る側の満足度が高いという点が挙げられます。全国47都道府県から選べるため、相手の好みに合った地域や食材に関心を持ってもらえる可能性が高く、ありきたりな贈り物よりも印象に残ります。例えば、長野県のカタログギフトには信州味噌や信州サーモン、リンゴなど、その地域を象徴するような特産品が豊富に掲載されています。

また、送り手としても「自分らしい贈り物ができる」のが大きな利点です。中でも人気なのが「ふたりのじもと – 2県のギフト –」というスタイルです。これは、結婚を機に二つの実家がつながった場合などに、夫婦それぞれの出身地の産品を一冊のカタログにまとめて贈ることができるというもの。地元への愛着や両家への敬意が込められた贈り物として、引き出物や内祝いにも重宝されています。

このような地元のギフトは、地域の生産者への応援という社会貢献の側面も持ち合わせています。「誰にでも喜ばれるもの」であると同時に、「地域を応援する気持ち」も届けられるのです。

ただし、注意点としては、生鮮品などは旬の時期に合わせて発送されるため、即時の到着は望めません。申し込んでから数ヶ月先の配送になることもありますので、利用前にスケジュールを確認することが大切です。

このように、地元のギフトは、贈る人の想いがしっかりと伝わり、受け取る人にも特別な印象を与えられるサービスとして、多くの場面で活用されています。

親同士でお歳暮なしでも続く関係性

お歳暮のやり取りを「親同士の付き合い」として続けている方は多いですが、実際にはそのやり取りが負担に感じられているケースも珍しくありません。親同士がお歳暮を贈り合わなくても、関係が円満に続いている家庭も数多くあります。

このような場合、重要なのは「形式より気持ちをどう表すか」です。お歳暮をやめることが、必ずしも疎遠になることを意味するわけではありません。むしろ、負担を感じるような義務的なやり取りを避けることで、より自然で柔らかな関係が築かれることもあります。

例えば、年末に電話一本をかけて近況を伝え合うだけでも、立派な「感謝の表現」になります。形式的なギフトよりも、「元気にしているか」「今年もありがとう」という言葉が温かく響くことも多いのです。

それでも気になる場合は、「今年でお歳暮は一区切りにしようと思っています。でも、これからも変わらずよろしくお願いします」といった一言を添えて伝えるとよいでしょう。重要なのは、「やめること=関係を終わらせることではない」としっかり伝えることです。

加えて、地元の特産品や小さな手土産を年に一度持ち寄るといった、新たなスタイルを模索するのもおすすめです。これならお歳暮のような形式に縛られず、もっと自由な形で親交を保つことができます。

もちろん、突然の中止は相手に戸惑いを与えることもあるため、前もって話し合いの場を設けることがベストです。互いに負担を減らしつつ、丁寧なやり取りを継続していくことが、今後のよい関係を保つコツといえるでしょう。

結婚後初めての、お歳暮親同士の対応

結婚後に親同士がお歳暮のやり取りを始めるかどうかは、多くの家庭で悩まれるポイントのひとつです。これは、家庭の文化や地域性によっても異なるため、正解があるわけではありません。ただ、新しい家族としての最初の年末は、失礼のない対応を心がけるのが望ましいといえるでしょう。

初めてのお歳暮では、「挨拶と感謝の気持ちを伝えること」が最も重要です。必ずしも高価な贈り物が必要なわけではありませんが、季節のご挨拶としての体裁は整えておくと安心です。例えば、3,000円〜5,000円程度の食品やタオルなど、いわゆる“消え物”を選ぶと相手にも負担をかけずに済みます。

品物とあわせて添える挨拶状や一筆箋も、気遣いを示すための大切なアイテムです。以下のような文面を参考にしてみてください。

拝啓 年の瀬も迫り、寒さが厳しさを増してまいりました。

今年は○○(娘/息子の名前)の結婚を通じて、ご縁をいただき誠にありがとうございました。

日頃の感謝の気持ちを込めまして、ささやかではございますが、季節のご挨拶をお届けさせていただきます。

今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。

敬具

このように、初回は「形式的に贈る」ことで相手に対する敬意を伝え、その後のやり取りについては翌年以降に自然な形で調整していくのがスマートです。

注意点として、どちらの実家から先に贈るべきかを気にする方もいますが、近年はその順序に厳密なルールはありません。むしろ、どちらか一方だけが毎年贈る状態にならないよう、夫婦間で事前に調整しておくことが大切です。

こうして最初の一歩を丁寧に踏み出すことで、親同士の関係もスムーズに築かれていきます。無理のない範囲で心を込めた対応を意識すれば、形式以上に深い信頼が生まれるはずです。

娘の嫁ぎ先お歳暮はいつまでが一般的?

お歳暮のやり取りには「いつまで続けるべきか」という明確な決まりはありません。しかし、贈る側も受け取る側も高齢になるにつれて負担になることが多く、自然な形で終わらせたいと考える方も少なくありません。一般的な目安としては、「結婚から3年程度」で一区切りと考える家庭が多いようです。

この3年間という期間には、「両家の挨拶の一環としての贈答を一定期間続けることで、良好な関係の基礎を築く」という意味合いがあります。もちろん、もっと長く続ける家庭もありますし、逆に最初の1年のみで終わらせる場合もあります。どの選択肢が正解というわけではなく、各家庭の価値観や関係性によって柔軟に決めて構いません。

ただし、やめ時を判断するには、いくつかのサインがあります。たとえば、受け取った側から「いつもお気遣いいただいて恐縮しています」といった控えめな反応があったときや、「今年で最後にしましょう」と直接伝えられた場合は、その言葉に甘えるのが自然な流れです。

やめるタイミングを逃してしまった場合には、「最近はなかなかご挨拶の準備が難しくなってきました」など、体調や生活状況の変化を理由にすることで角を立てずに終了できます。もちろん、今後も感謝の気持ちは持ち続けていることを言葉や他の形で伝えることが大切です。

お歳暮は本来、「日頃の感謝を込めた季節の挨拶」であって、形式的な義務ではありません。続けることに意義があるというよりも、相手に無理をさせない・自分も無理をしないというバランスの取り方が重要です。どのタイミングで終えるかに悩んだら、「負担をかけすぎていないか」「形式だけになっていないか」という視点で見直してみると良いでしょう。

娘の嫁ぎ先へのお歳暮お礼の電話とお礼状

お歳暮をいただいた際の対応として、「お礼の電話」や「お礼状の送付」は欠かせません。とくに娘の嫁ぎ先のご両親から贈られた場合、親として丁寧に対応することが、今後の関係にも良い影響を与えます。どちらの手段も基本的には「迅速」「丁寧」「心のこもった言葉」が大切です。

まず、電話でのお礼はタイミングが重要です。品物が届いてすぐに感謝の気持ちを伝えることで、相手に安心感と誠意が伝わります。電話の際は、形式ばらずとも、失礼のない言葉遣いを意識しましょう。例えば以下のような会話が適切です。

「このたびは素敵なお歳暮をいただき、誠にありがとうございました。〇〇(品名)を家族で美味しくいただきました。いつも温かなお心遣いに、心より感謝しております。」

一方、お礼状は「書面として形に残る感謝の表現」であるため、より丁寧さを求められます。正式な手紙の形式にこだわる必要はありませんが、季節の挨拶や結びの言葉をきちんと添えると、印象が良くなります。以下は一例です。

拝啓 寒さもひとしお身にしみる季節となりましたが、皆様にはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。

このたびはご丁寧なお歳暮の品をいただき、誠にありがとうございました。家族一同、大変ありがたく頂戴いたしました。

日頃より〇〇(娘の名前)にも良くしていただき、親として感謝の念に堪えません。

略儀ながら、書面にてお礼申し上げますとともに、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

敬具

こうした対応は、贈られた品そのものへの感謝だけでなく、「気持ちをいただいたことへの感謝」を形にするものです。特に初めてのお歳暮や、関係構築の初期段階では、こうしたやりとりが信頼関係を深める大きなきっかけになります。

なお、電話と手紙の両方を行う必要はありませんが、関係が深い場合や礼儀を重んじる相手であれば、電話で感謝を伝えた後に簡単なはがきや一筆箋を送るとより丁寧な印象を与えられます。

娘の嫁ぎ先との付き合いの新しい形

これまでの親同士の付き合いは、「お中元やお歳暮の贈り合い」や「年始の挨拶」など、いわば“形式的”なものが中心でした。しかし、現代においては、こうした伝統的なやり取りが必ずしも合わないケースも増えています。忙しい日常、離れた距離、世代間の考え方の違いなど、さまざまな要因があるからです。

そのため、最近では「無理のない範囲で、気持ちを大切にする付き合い方」が求められるようになってきました。たとえば、年賀状やお歳暮を省略する代わりに、年に一度の近況報告や写真の共有を通じてコミュニケーションを取る家庭もあります。また、LINEなどの連絡手段を使い、「いつもありがとうございます」と短く挨拶をするだけでも、十分な感謝の表現になることもあります。

もう一つの例として、何か特別なことがあったときだけギフトを贈る、というスタイルもあります。誕生日や孫の入学祝いなど、意味のあるタイミングで気持ちを伝えることで、日常的なやり取りは簡素にしても関係が途切れることはありません。むしろ、気遣いの見えるシンプルな関係が、長く続きやすいという面もあります。

こうした新しい付き合い方には、「形式からの解放」という利点もあります。贈り物の中身や金額に悩む必要がなくなるため、より心に余裕を持って接することができます。もちろん、古くからの習慣を大切にしたいという意見も尊重されるべきです。その場合でも、「負担を感じない形にアレンジする」という工夫を取り入れてみるのもひとつの方法です。

例えば、地元のギフトのように、地域色や想いが伝わるカタログギフトを選ぶことで、「品物より気持ちが伝わる関係」に移行することも可能です。形式を守る中にも柔軟性を持たせることで、今の時代に合った親交の形が生まれます。

こうして考えると、娘の嫁ぎ先との付き合いも、時代に合わせて変えていってよいのです。大切なのは、形にとらわれず、互いを思いやる姿勢を続けること。その気持ちさえあれば、どんなスタイルでも良好な関係を築いていけるでしょう。

娘の嫁ぎ先 お中元 やめたいときの基本と対応まとめ

- お中元をやめたいと感じるのは自然なこと

- 断る際は感謝の気持ちを必ず伝える

- 丁寧な言い回しで関係性を大切にする

- 電話と手紙どちらでも誠意を示せる

- 自分側の都合として断るのがマナー

- 嫁の実家からのお歳暮も配慮して対応

- 高齢を理由にする場合は柔らかく伝える

- 地元のギフトは気持ちを伝える代替案

- お歳暮をやめても関係は続けられる

- 初めての親同士の贈答には礼儀を重視

- お歳暮のやり取りは3年を目安に考える家庭が多い

- 電話や手紙でのお礼は迅速さと丁寧さが重要

- 新しい時代には柔軟な親同士の付き合い方もある

- 季節の贈答を無理に続けないことも選択肢

- 感謝と配慮があれば断っても良好な関係を保てる

コメント